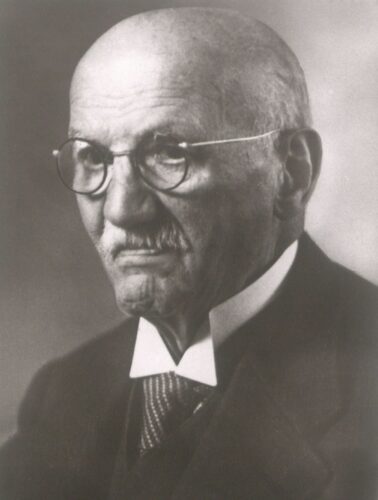

Prof. Dr. med. Siegfried Samuel Korach

- Posen/Posznan, Poland, 30.06.1855

- Theresienstadt/Terezín ghetto, Czech Republic, 01.07.1943

- Member since 1925

- Deported in 1943

- Hamburg

- Specialist in internal medicine

Siegfried Korach was born in 1855 in former Posen/Posznan as the son of the physician Dr. med. Isaac Korach and his wife Caecilie, née Jaffé.

Education and Places of Work

Korach studied medicine in Berlin and Breslau/Wrocław. He passed the state examination in Breslau/Wrocław in 1878 and received his doctorate the same year with the thesis “Ueber die Entbindung nach Perforation des Schädels”. He completed his training in internal medicine at the Jewish Hospital in Cologne and at the medical department of the Cölner Bürgerhospital. He moved to the Israelite Hospital in Hamburg as an intern in 1882, where he worked with the surgeon Heinrich Leisrink.

Korach was appointed head of the department of internal medicine at the Israelite Hospital in Hamburg in 1886. Korach and the surgeon Albert Alsberg were the formative personalities of this Hamburg institution for several decades.

The focus of Korach’s clinical and publishing work was on infectious diseases, especially tuberculosis. During the Hamburg cholera epidemic in 1892, Korach had to care for a large number of patients and was extensively involved in fighting the epidemic.

He supported the founding of the Israelitisches Schwesternheim (Jewish home for nurses) in Hamburg in 1902 and actively campaigned for the establishment of a separate Jewish nursing school, which was officially recognised in 1908. Korach taught regularly at this school and was appointed by the Hamburg Senate as a member of the state examination board.

During the First World War he ran a reserve hospital with 60 beds at the Israelite Hospital.

The Hamburg Senate awarded Korach the title of professor in recognition of his services upon the suggestion of Bernhard Nocht.

Korach regularly took part in the congresses of the (D)GVS and the German Society for Internal Medicine until 1932.

After 1933

Following the onset of the Nazi dictatorship, Korach was exposed to the increasing disenfranchisement and humiliation of Jews. His membership in the state examination commission for the training of nurses was withdrawn in the spring of 1933. Nevertheless, he worked tirelessly against many odds to preserve the Israelitisches Schwesternheim in Hamburg and the Jewish nursing school, although he had retired in 1930. He had provided medical care for the Jüdisches Siechenheim (“Jewish home for the sick”) as well as the nursing home at Schäferkampsallee 29, and the old people’s home of the German-Israelite community at Sedanstrasse 23 for several decades.

The Nazi authorities withdrew his licence to practise medicine on 30 September 1938. They placed Korach’s assets under a so-called security order the same year. He himself, his wife, and a domestic servant could only dispose of a limited monthly “household allowance” of Reichs Mark 900, which was again reduced in 1943.

Deportation to Theresienstadt/Terezín ghetto

The 88-year-old Siegfried Korach, who was almost blind, was deported to Theresienstadt/Terezín ghetto on 25 June 1943 (Transport VI/8). At the ghetto, he was accommodated in “closed care” at the infirmary L 206.

Siegfried Korach died at the ghetto on the morning of 1 July 1943. The cause of death stated was “old age and marasmus”. The death notice for Siegfied Korach is signed, among others, by Dr. Max Bergmann, the former director of the Jewish Hospital Hanover, who was also imprisoned in Theresienstadt/Terezín ghetto and was murdered in Auschwitz in autumn 1944.

Nazi authorities auctioned off the furnishings of Korach’s flat and his extensive library in 1944.