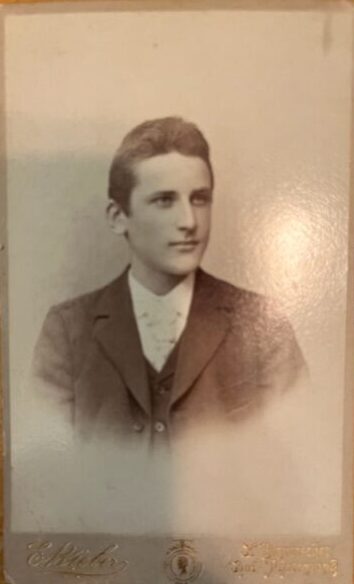

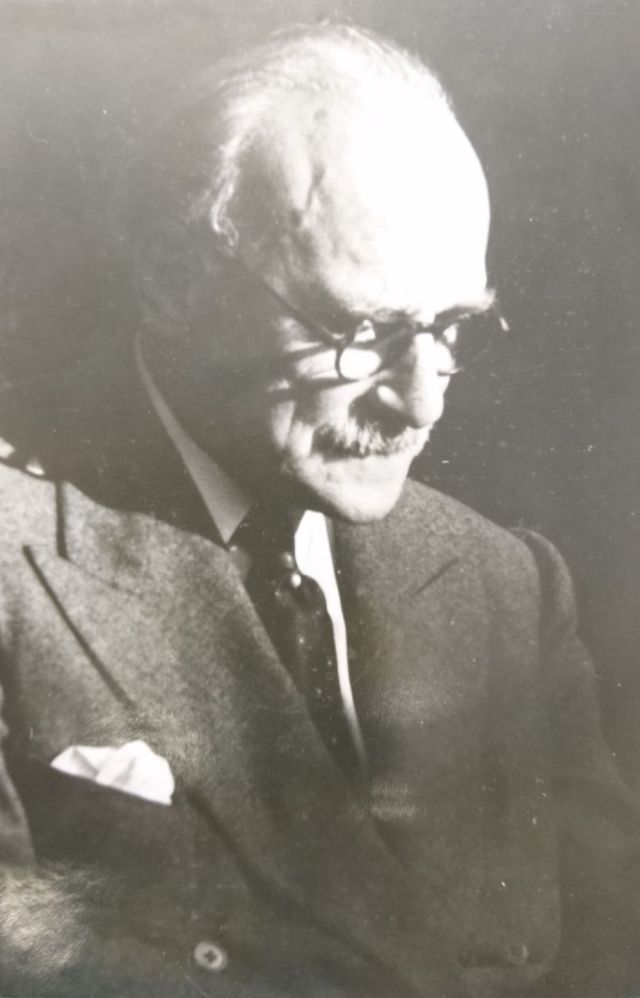

Prof. Dr. med. Paul Fleischmann

- 23.07.1879, Fürth

- 15.01.1957, London

- Mitglied seit 1928

- Geflohen 1936, England

- Berlin

- Facharzt für Innere Medizin

„Ich wurde am 23. Juli 1879 als Sohn des verstorbenen Fabrikbesitzers Max Fleischmann und seiner Frau [Frieda, Anm. H Je], geb. Romberg zu Fürth in Bayern geboren. Dort besuchte ich die drei Vorschulklassen in den Jahren 1885 bis 1888 und siedelte dann nach Berlin über, wo ich ins Kgl. Wilhelms-Gymnasium eintrat und dasselbe im Jahre 1897 absolvierte. Dann widmete ich mich dem medizinischen Studium an den Universitäten Berlin, Freiburg und München […]. Ebendort beendigte ich das Staatsexamen am 4. Juni 1902“, so Paul Fleischmann in seiner Dissertationsschrift. Der Vater Max Fleischmann war in Fürth angesehener Spiegelglas-Fabrikant und Mitglied im Gemeindekollegium (Stadtrat). Die vier Großeltern Paul Fleischmanns bekannten sich zum jüdischen Glauben, Fleischmann selbst war evangelisch getauft.

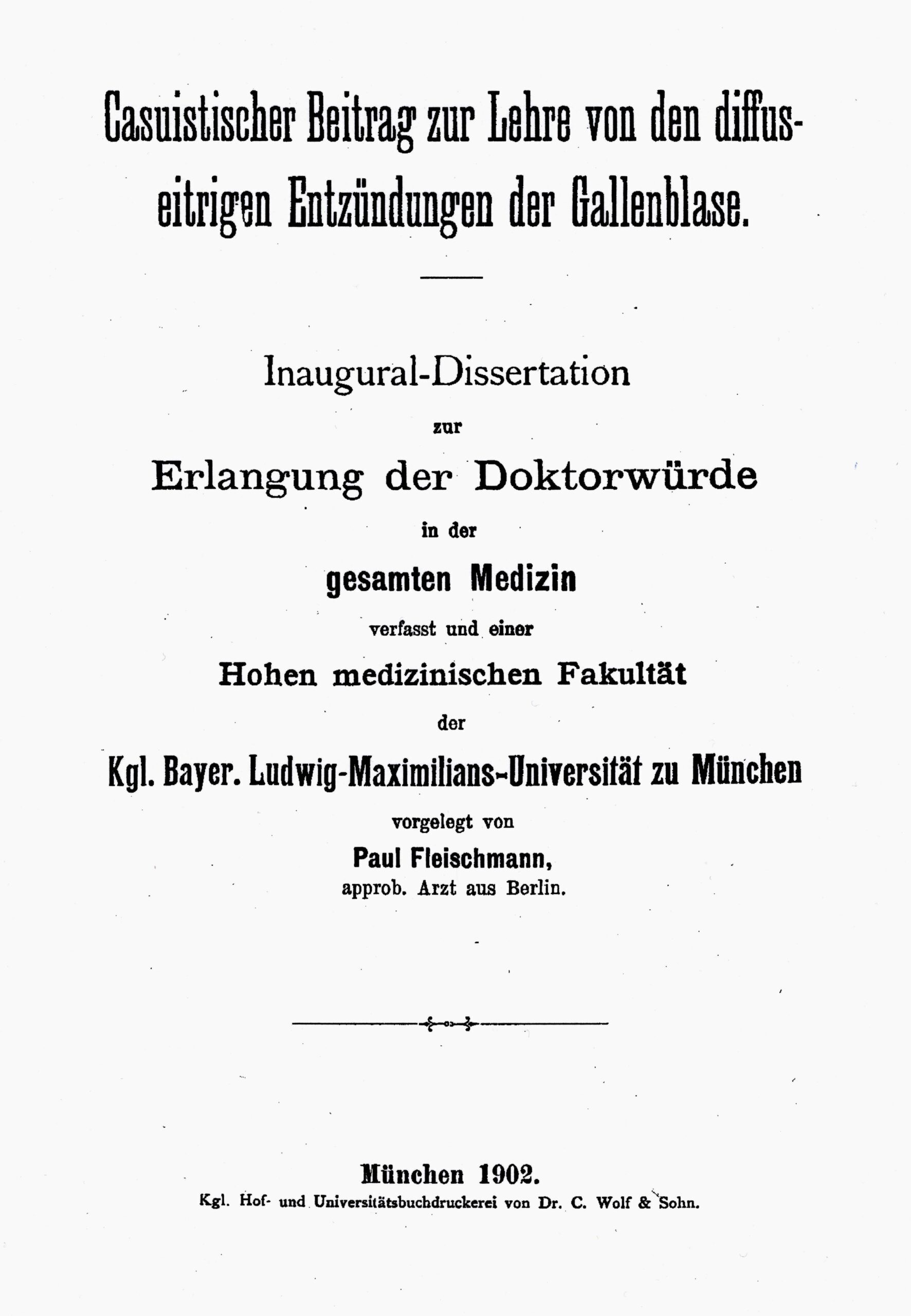

Ebenfalls 1902 wurde Fleischmann an der Münchener Universität mit der Arbeit „Casuistischer Beitrag zur Lehre von den diffus-eitrigen Entzündungen der Gallenblase“ promoviert, die er bei dem Pathologen Otto von Bollinger angefertigt hatte. Im gleichen Jahr erhielt er die ärztliche Approbation.

Ausbildung und Wirkungsstätte

Nach dem Studium hielt sich Paul Fleischmann zur Fortbildung in Paris bei dem Bakteriologen, Immunologen und späteren Nobelpreisträger Elias Metschnikoff und in London bei dem Pathologen und Bakteriologen Almroth Wright auf. Ferner hospitierte er in Bern bei dem Schweizer Internisten und Kreislaufphysiologen Hermann Sahli und dem in Bern tätigen Physiologen Hugo Kronecker.

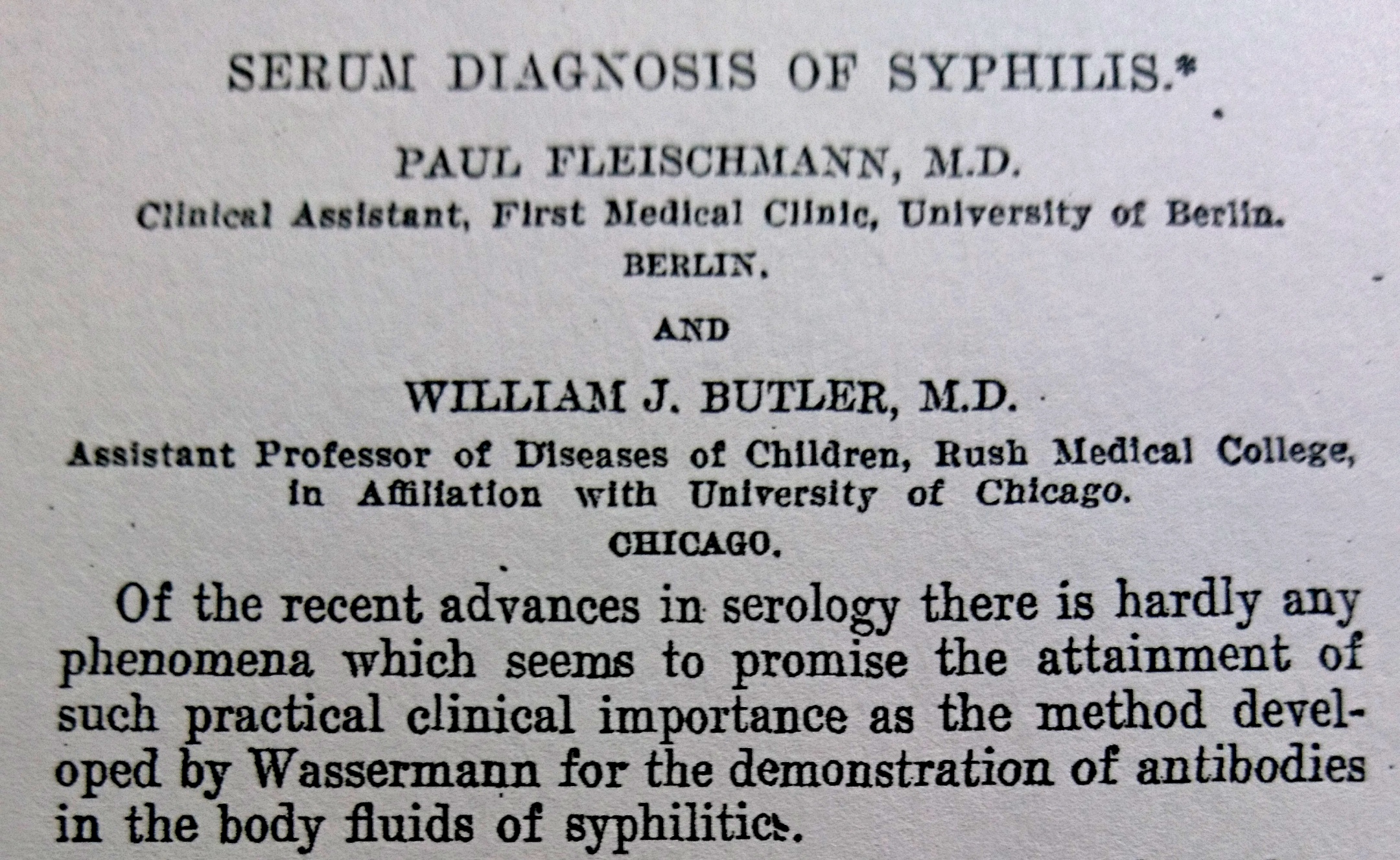

Seit 1904 war Feischmann an der Ersten Medizinischen Universitätsklinik der Charité bei Ernst von Leyden und seit 1907 bei dessen Nachfolger Wilhelm His als Assistenzarzt, später als Oberarzt tätig. 1911 wurde er für das Fach Innere Medizin habilitiert und zum Privatdozenten ernannt. 1913 erhielt er eine außerordentliche Professur an der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität. Von 1914 bis 1918 nahm Fleischmann teilweise aktiv, teilweise als Reservist am Ersten Weltkrieg teil. Nach dem Krieg setzte er seine Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Ersten Medizinischen Klinik der Charité fort. Mit Wilhelm His verband Fleischmann eine zunehmende Freundschaft.

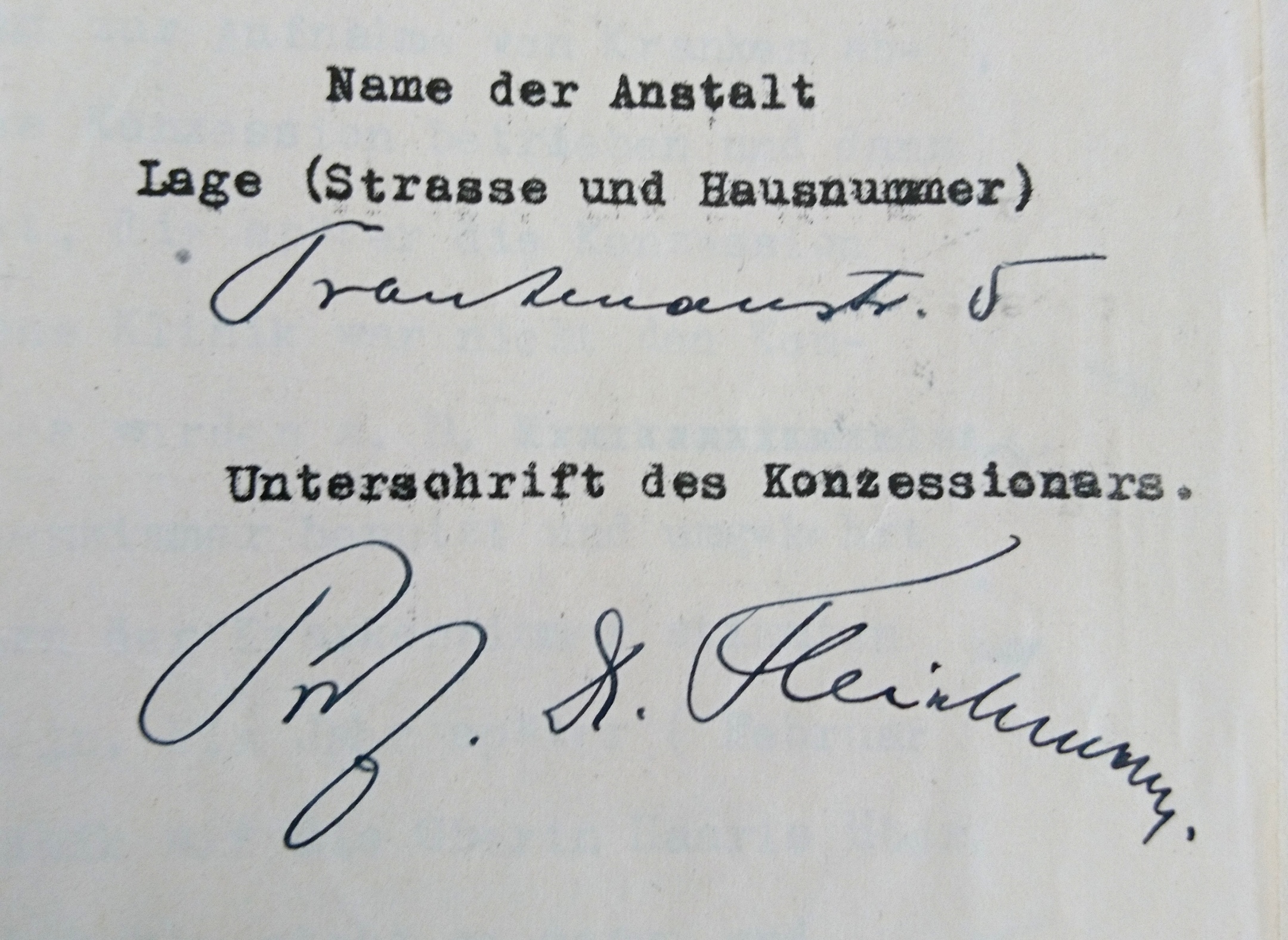

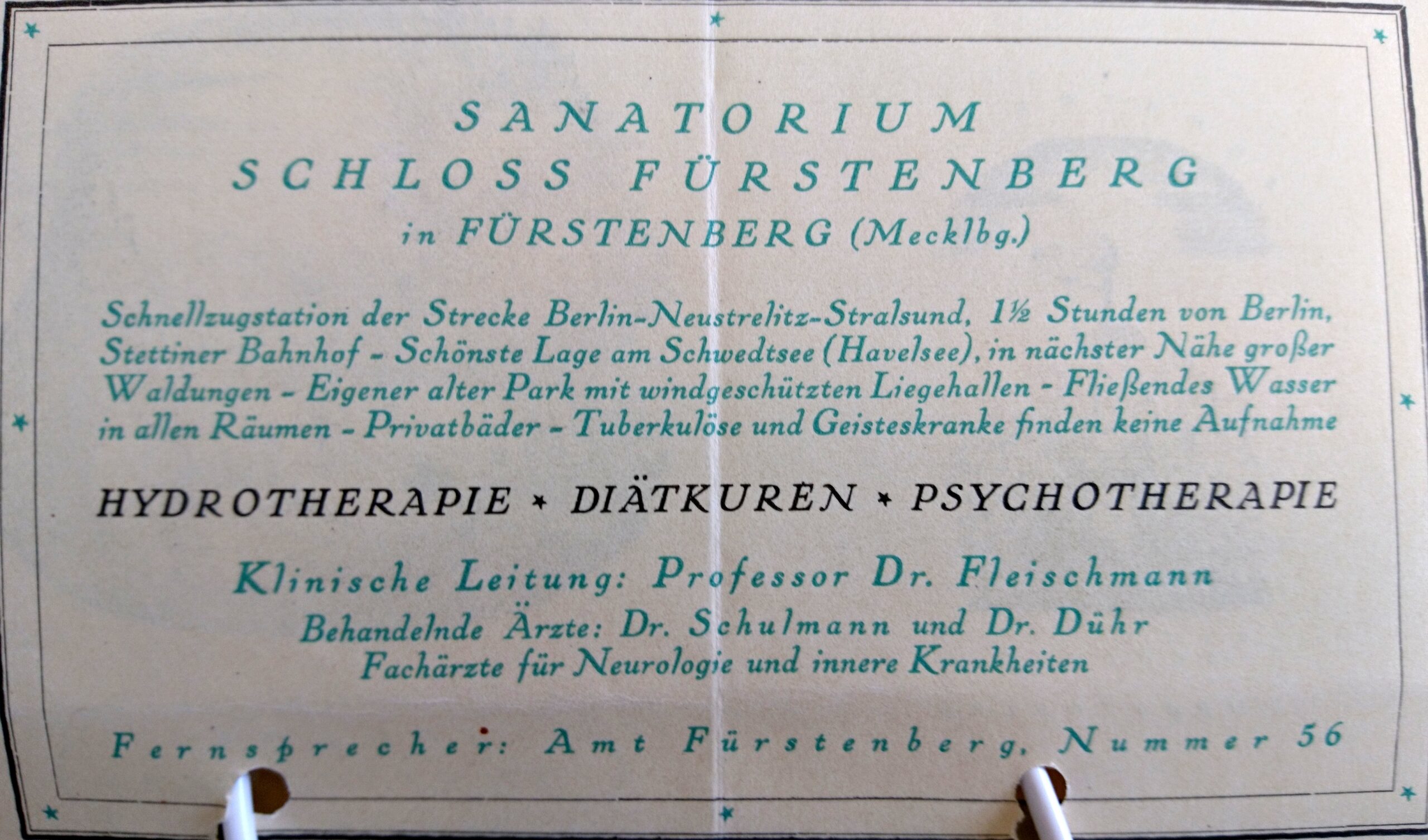

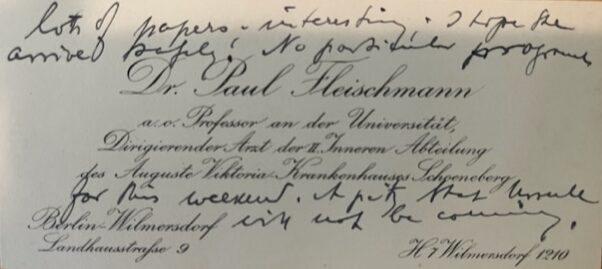

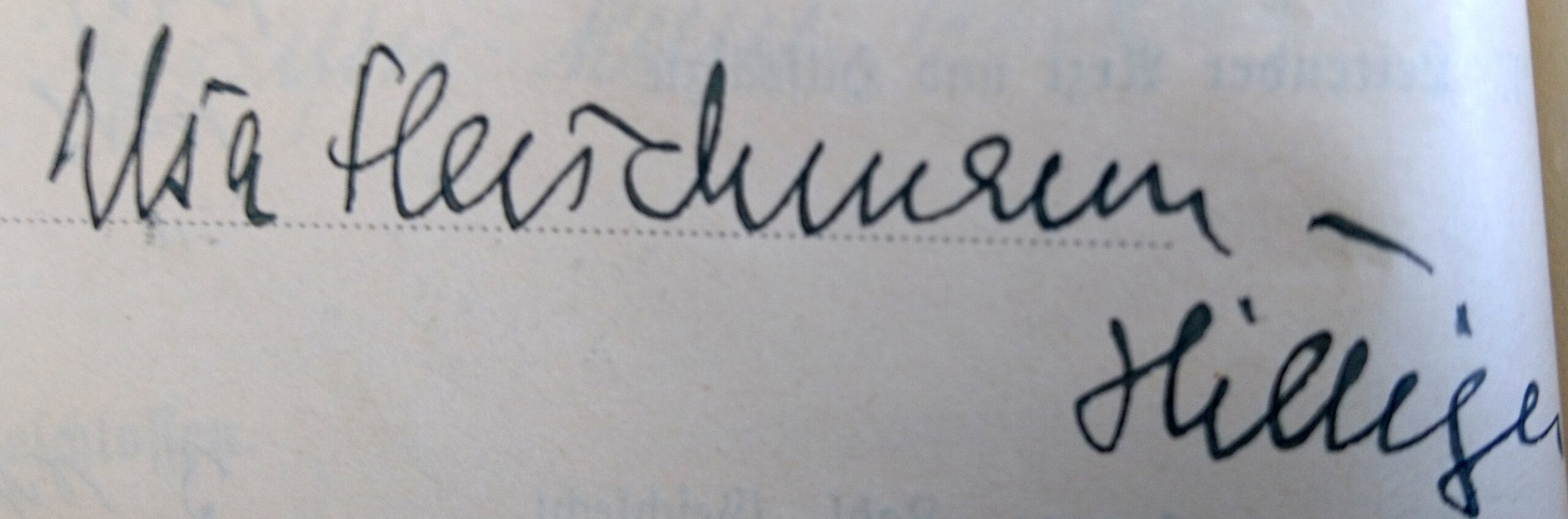

Im Januar 1921 heiratete Paul Fleischmann die aus Greifswald aus einer Fabrikantenfamilie stammende Elsa Hilliger (1888 – 1976), die in jener Zeit als Oberin in der Berliner Trautenaustrasse 5 wohnte, in der sich Ismar Boas’ Privatklinik befand. Elsa Hilliger war sozialpolitisch aktiv und setzte sich für die Reorganisierung sowie Professionalisierung der Schwesternschaft ein. Von 1917 bis 1922 gab sie gemeinsam mit dem Orthopäden Dr. Paul Mollenhauer die Zeitschrift „Die Schwester“ heraus, eine illustrierte Monatsschrift für die Berufsfortbildung auf dem gesamten Gebiet der Krankenpflege. Gemeinsam mit Paul Fleischmann betrieb Elsa Hilliger kurzzeitig das Sanatorium Schloss Fürstenberg in Mecklenburg, das Projekt wurde jedoch nach kurzer Zeit wieder aufgegeben. Zwischen 1921 und 1932 unterhielten beide die Privatkrankenanstalt „Trautenau-Sanatorium“ in der Trautenaustrasse 5 in Berlin. Zuletzt behandelten neben Paul Fleischmann der Internist Hermann Zondek sowie dessen Bruder, der Hormonforscher und Gynäkologe Bernhard Zondek, ihre Privatpatienten im Trautenau-Sanatorium.

Wissenschaftliche Schwerpunkte der Arbeit Fleischmanns waren Herz- und Stoffwechselerkrankungen sowie Infektionskrankheiten und Vergiftungen.

An der Berliner Universität bot Fleischmann für die Erste Medizinische Klinik der Charité Lehrveranstaltungen wie Klinische Propädeutik, Diagnostik und Therapie akuter Infektionserkrankungen mit Krankenvorstellung sowie ein Repetitorium der Inneren Medizin für Fortgeschrittene an. Fleischmann arbeitete mit dem Schriftsteller Alfred Döblin zusammen, als dieser parallel zu seiner gegründeten Praxis seine Forschungsarbeiten 1913 im Labor der Ersten Medizinischen Klinik der Charité fortsetzen konnte. Gemeinsam publizierten Fleischmann und Döblin in der Zeitschrift für Klinische Medizin zur Atropinvergiftung sowie zur Temperaturregulation. Der Schriftsteller und Arzt Gottfried Benn war Fleischmanns Patient. Ein erhaltener Briefwechsel Benns mit Paul und Elsa Fleischmann seit 1921 dokumentiert dessen freundschaftliche Verbundenheit mit dem Ehepaar Fleischmann. Der letzte briefliche Austausch fand 1956 statt – ein Jahr vor Fleischmanns Tod.

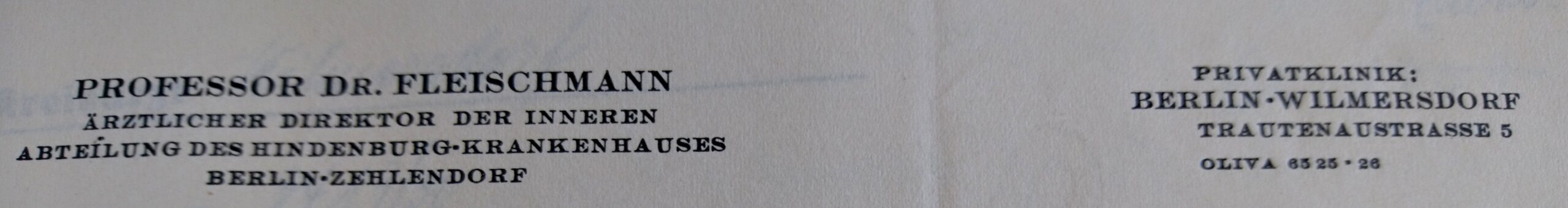

Am 01.01.1929 übernahm Fleischmann die ärztliche Leitung der Abteilung für Innere Medizin am Hindenburg-Krankenhaus in Berlin-Zehlendorf. Nach dessen Schließung wurde er 1931 Dirigierender Arzt der II. Inneren Abteilung am Auguste-Viktoria-Krankenhaus in Berlin-Schöneberg.

Nach 1933

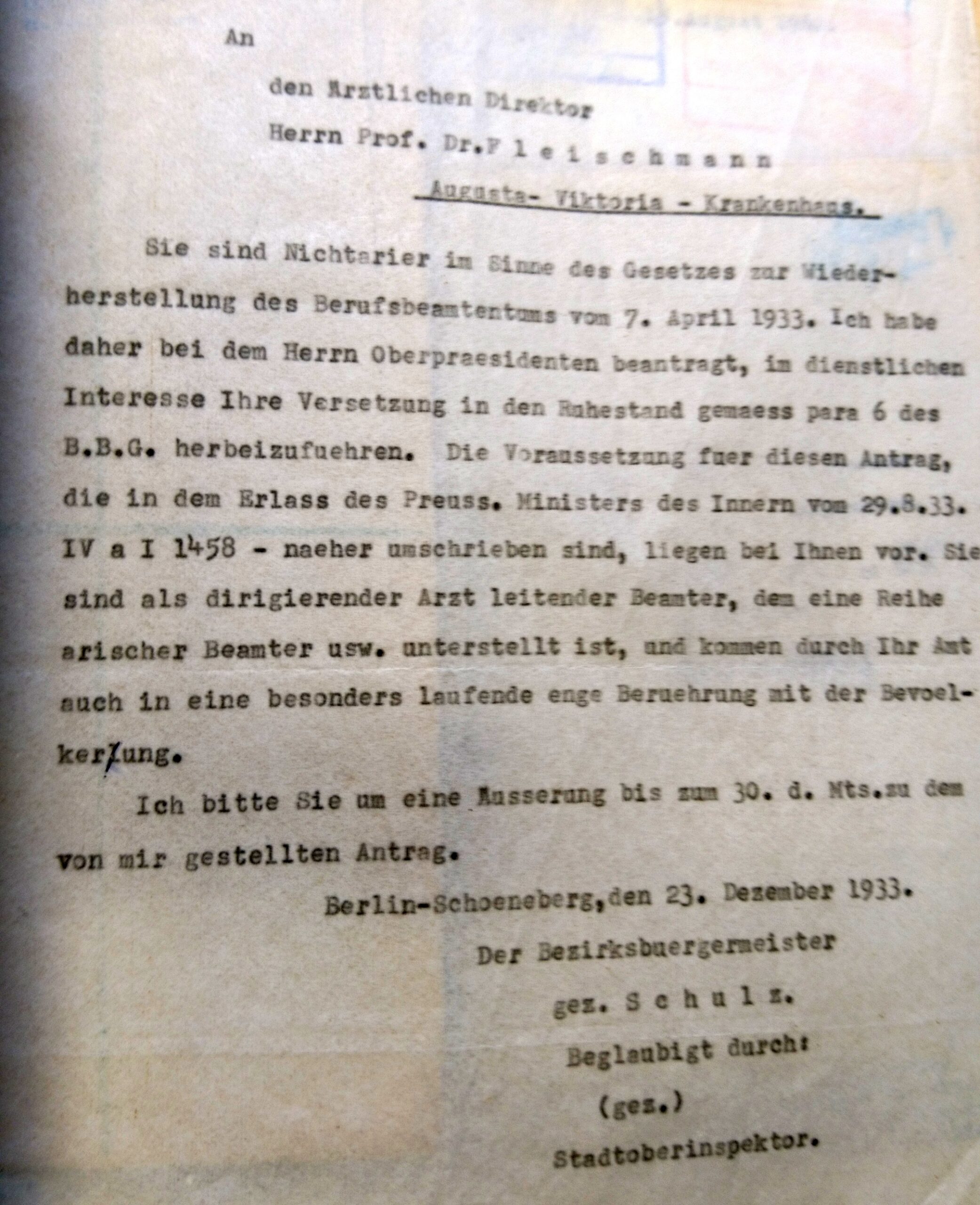

Im Juli 1934 wurde Fleischmann als Jude von den Nationalsozialisten als Leitender Arzt am Auguste-Viktoria-Krankenhaus entlassen: „Sie sind Nichtarier im Sinne des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 07. April 1933. Ich habe daher bei dem Herrn Oberpräsidenten beantragt, im dienstlichen Interesse Ihre Versetzung in den Ruhestand gemäß § 6 des B.B-G. herbeizuführen“, so der Bezirksbürgermeister Berlin-Schönebergs am 23.12.1933 an Paul Fleischmann [Entschädigungsakte, M 96]. Die Lehrbefugnis an der Berliner Universität wurde Fleischmann mit dem 19.10.1935 entzogen.

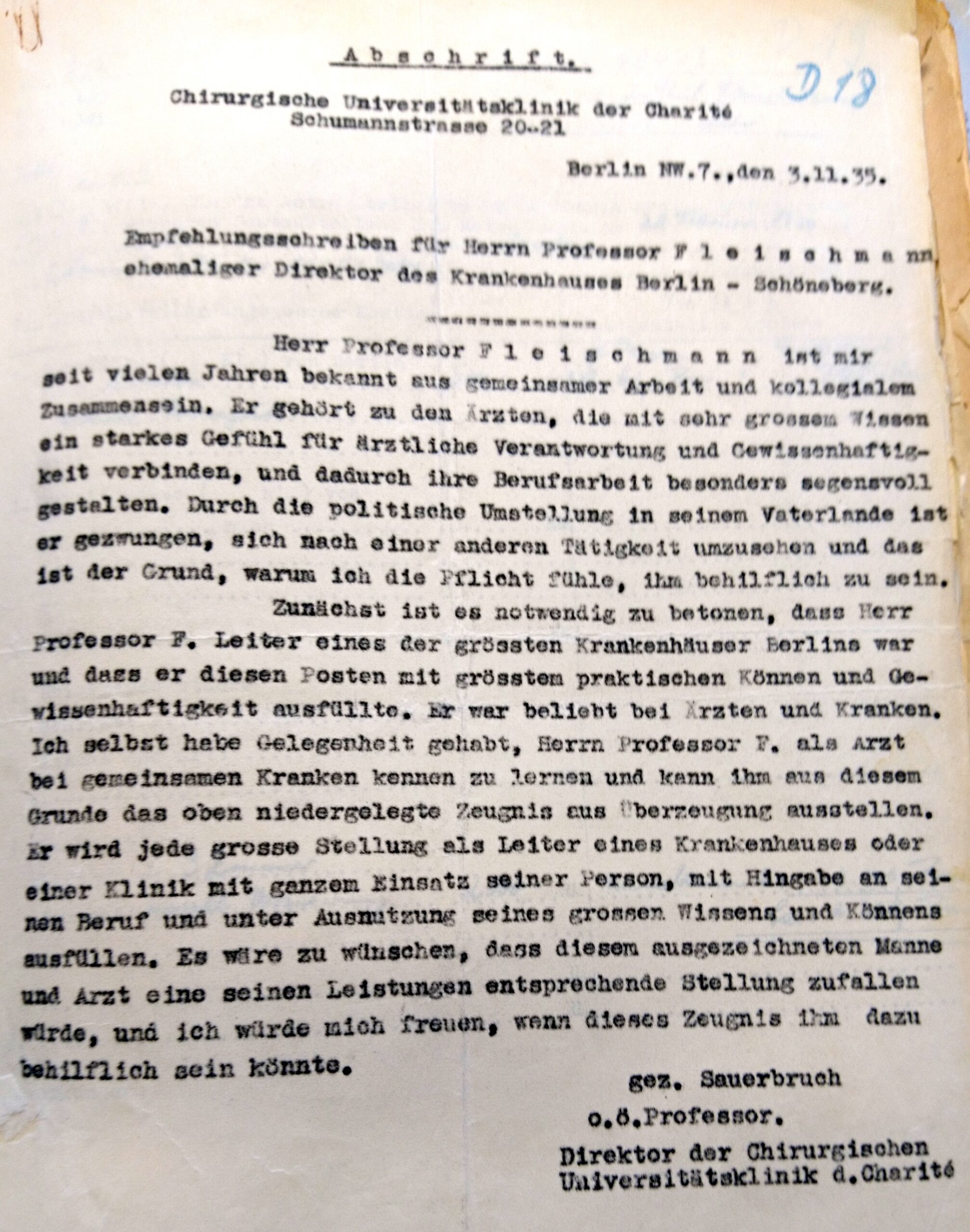

In einem Empfehlungsschreiben vom 03.11.1935 würdigte Ferdinand Sauerbruch die ärztliche und wissenschaftliche Arbeit Fleischmanns. Am 29.02.1936 verließen Paul Fleischmann, seine Ehefrau und die drei Kinder zwischen 11 und 14 Jahren Deutschland und fanden Zuflucht in Großbritannien. Fleischmann wurde in England von der Society for the Protection of Science and Learning (SPSL., seit 1999 CARA, Council for Assisting Refugee Academics, seit 2014 Council for At-Risk Academics) unterstützt. Zudem hatte er u. a. in Sir Henry Dale (Nobelpreis für Medizin 1936) und Alexander Fleming (Nobelpreis für Medizin 1945) zwei einflussreiche Fürsprecher.

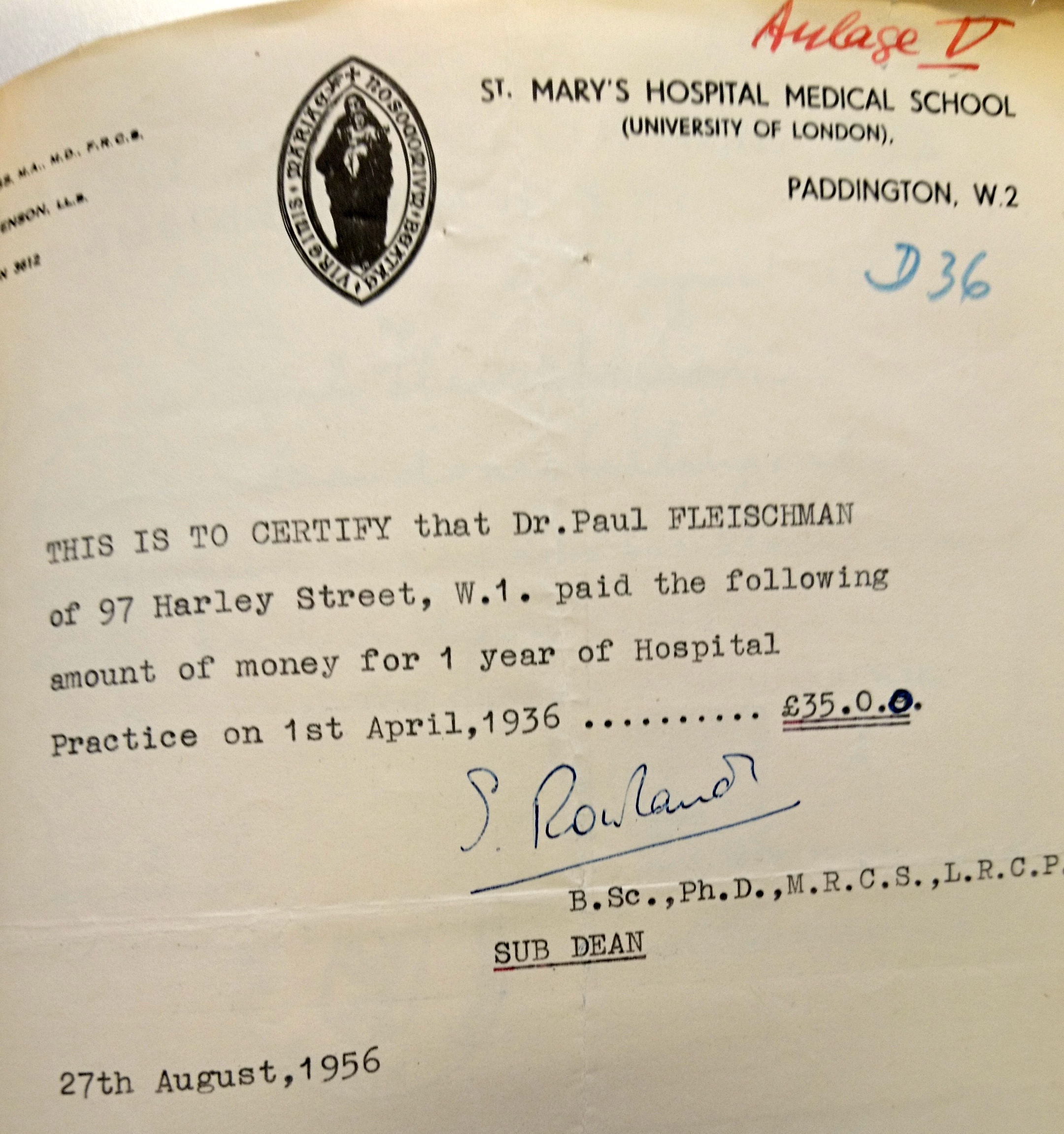

Nach Sprachprüfung und erneuten medizinischen Examina („Triple Examen“, Londoner St. Mary Hospital Medical School, Glasgow und Edinburgh) konnte Fleischmann, 58-jährig, seit August 1937 in London in der Harley Street als Internist in privater Praxis tätig sein. Nach Beginn des Zweiten Weltkrieges wurde er von der Internierung als Enemy Alien befreit.

Paul Fleischmann starb im Januar 1957 im Regent’s Park Nursing Home in London an den Folgen eines Schlaganfalls. Während der Trauerfeier am 18. Januar 1957 fand der Physiker und Freund Fleischmanns, Edward Neville da Costa Andrade, einfühlsame Worten für den Verstorbenen und würdigte dessen Menschenfreundlichkeit. Fleischmanns Ehefrau Elsa starb im März 1976.

Danksagung

Sehr großer Dank gebührt dem Enkelsohn Paul und Elsa Fleischmanns, Tony Glaser, MD, für die Überlassung zahlreicher Dokumente und Fotografien aus dem Familiennachlass. Frau Professor Eva-Maria Ulmer, Frankfurt, sei für die Kontaktvermittlung zu Ursula Glaser, der Tochter Paul und Elsa Fleischmanns besonders gedankt.

Quellen und Literatur

zu den Quellen