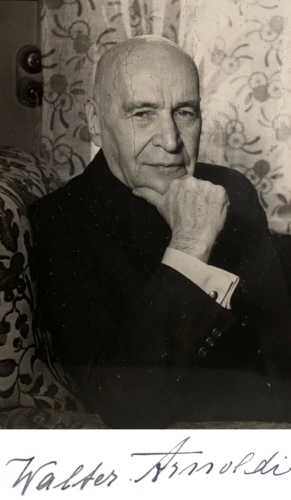

Prof. Dr. med. Walter Arnoldi

- 14.10.1881, Mainz

- 30.01.1960, Kopenhagen

- Mitglied seit 1926

- Geflohen 1939, Dänemark

- Berlin

- Facharzt für Innere Medizin

„Ich, Walter Arnoldi, evangelischer Konfession, Sohn des verstorbenen Bauunternehmers Kommerzienrats Leo Arnoldi, wurde am 14. Oktober 1881 zu Mainz geboren. Nach bestandener Reifeprüfung auf dem Gymnasium zu Darmstadt bezog ich Ostern 1902 die Universität Berlin, woselbst ich, bis auf ein Semester in Würzburg, dauernd studierte. Das Tentamen physicum legte ich im Juli 1904 ab, das medizinische Staatsexamen beendete ich Juli 1907, beide Prüfungen in Berlin“, so Walter Arnoldi im Lebenslauf in seiner Dissertationsschrift. Seine Mutter war Regina Arnoldi, geb. Bennedik.

Ausbildung und Wirkungsstätte

Nach dem Staatsexamen war Arnoldi vom August 1907 bis zum September 1908 Medizinalpraktikant bei dem Internisten Hermann Senator an der Berliner Charité. Während dieser Zeit hielt er sich drei Monate in London bei dem Chirurgen Victor Horsley zu einer Hospitation auf. Am 20.11.1908 wurde er an der Berliner Universität mit der Arbeit „Zwei Fälle von Muskelatrophie“ promoviert. Seine internistische Ausbildung erhielt er von 1911 bis 1914 bei Alfred Goldscheider am Medizinisch-Poliklinischen Institut der Berliner Charité (der früheren und seit 1919 wieder so bezeichneten III. Medizinischen Universitätsklinik) sowie seit April 1914 bei Friedrich Kraus in der II. Medizinischen Klinik der Charité. Seit 1927 arbeitete er bei Kraus’ Nachfolger Gustav von Bergmann. 1923 wurde Arnoldi an der Berliner Universität für das Fach Innere Medizin habilitiert. 1927 erhielt er eine außerordentliche Professur.

Arnoldi forschte vor allem über Funktion und Mechanismen des Herz- und Kreislaufsystems. Dabei stellte er experimentelle Untersuchungen zum Sauerstoffverbrauch des Herzmuskels an. Weitere wissenschaftliche Arbeiten bezogen sich auf Stoffwechselerkrankungen. Für diese Stoffwechseluntersuchungen kooperierte Arnoldi eng mit Adolf Bickel, Physiologe und Leiter der biolgisch-experiementellen Abteilung am Institut für Pathologie der Charité. Arnoldi führte sogenannte Vitamin-Fastenkuren ein und untersuchte deren Auswirkungen auf den Stoffwechsel.

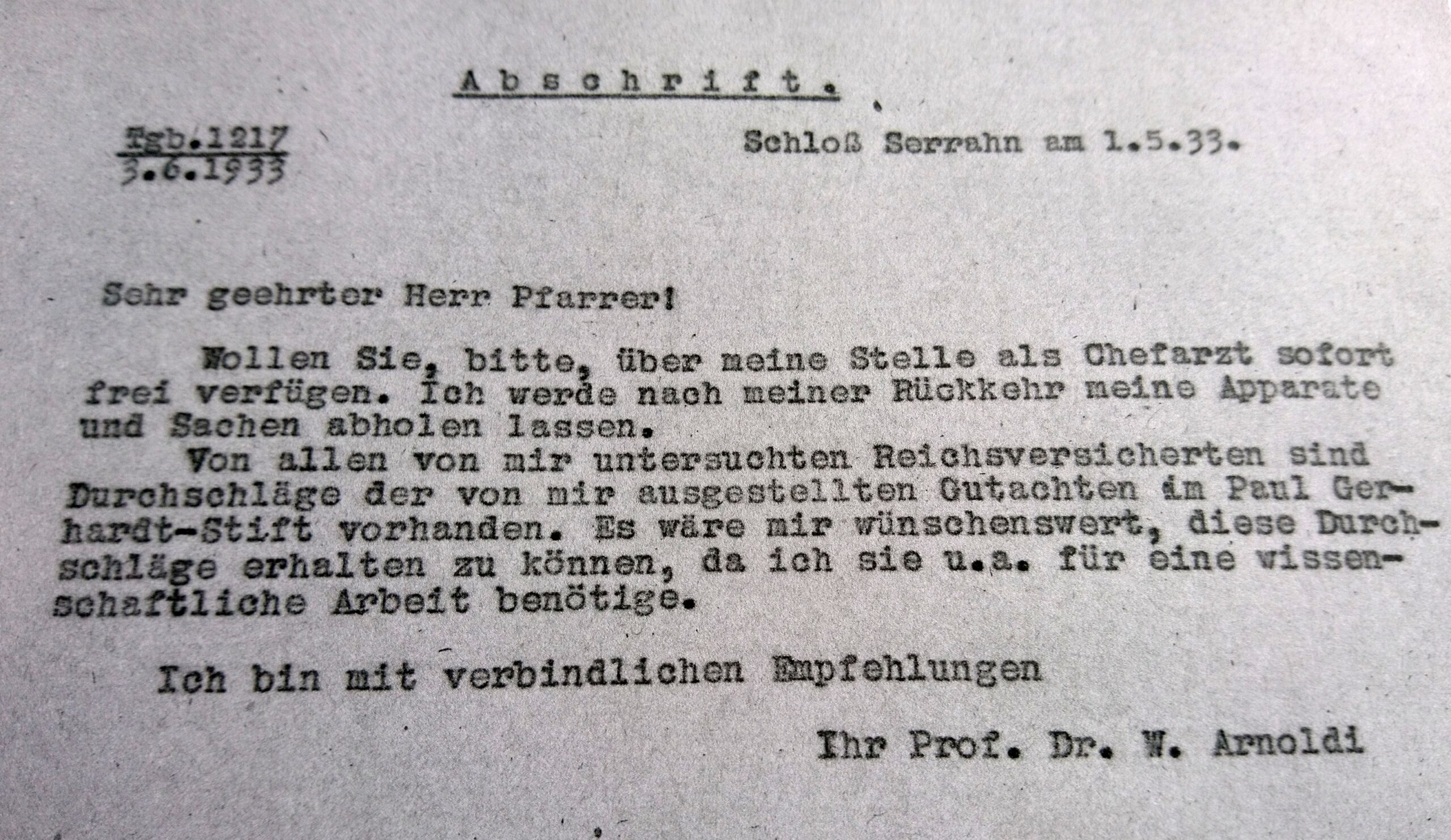

Arnoldi wurde am 15.03.1931 zum Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin am evangelischen Paul-Gerhardt-Krankenhaus in Berlin ernannt. Zudem führte er eine Praxis für Innere Medizin in der Berliner Hardenbergstraße 9.

1933

Die Mutter des evangelisch getauften Walter Arnoldi Regina, geb. Bennedik, und seine Ehefrau Martha Dorothea, geb. Schuster, wurden in Familien jüdischen Glaubens geboren. In der Zuschreibung der Nationalsozialisten galten sie als „nicht arisch“. Seit dem Frühjahr 1933 war Arnoldi antisemtischen Angriffen auch in seiner Klinik durch zwei Assistenzärzte ausgesetzt. Als sogenannter Mischling ersten Grades wurde er gezwungen, zum 31.05.1933 seine Chefarztfunktion aufzugeben.

In der Folge führte er eine Privatpraxis. 1935 wurde ihm nach § 4 des Reichsbürgergesetzes bzw. aufgrund der Ersten Verordnung zu diesem Gesetz („Juden können keine Reichsbürger sein“) die Lehrbefugnis an der Berliner Universität entzogen. Er blieb zunächst in Berlin. Am 30.09.1938 verlor er aufgrund der NS-Gesetzgebung seine Approbation.

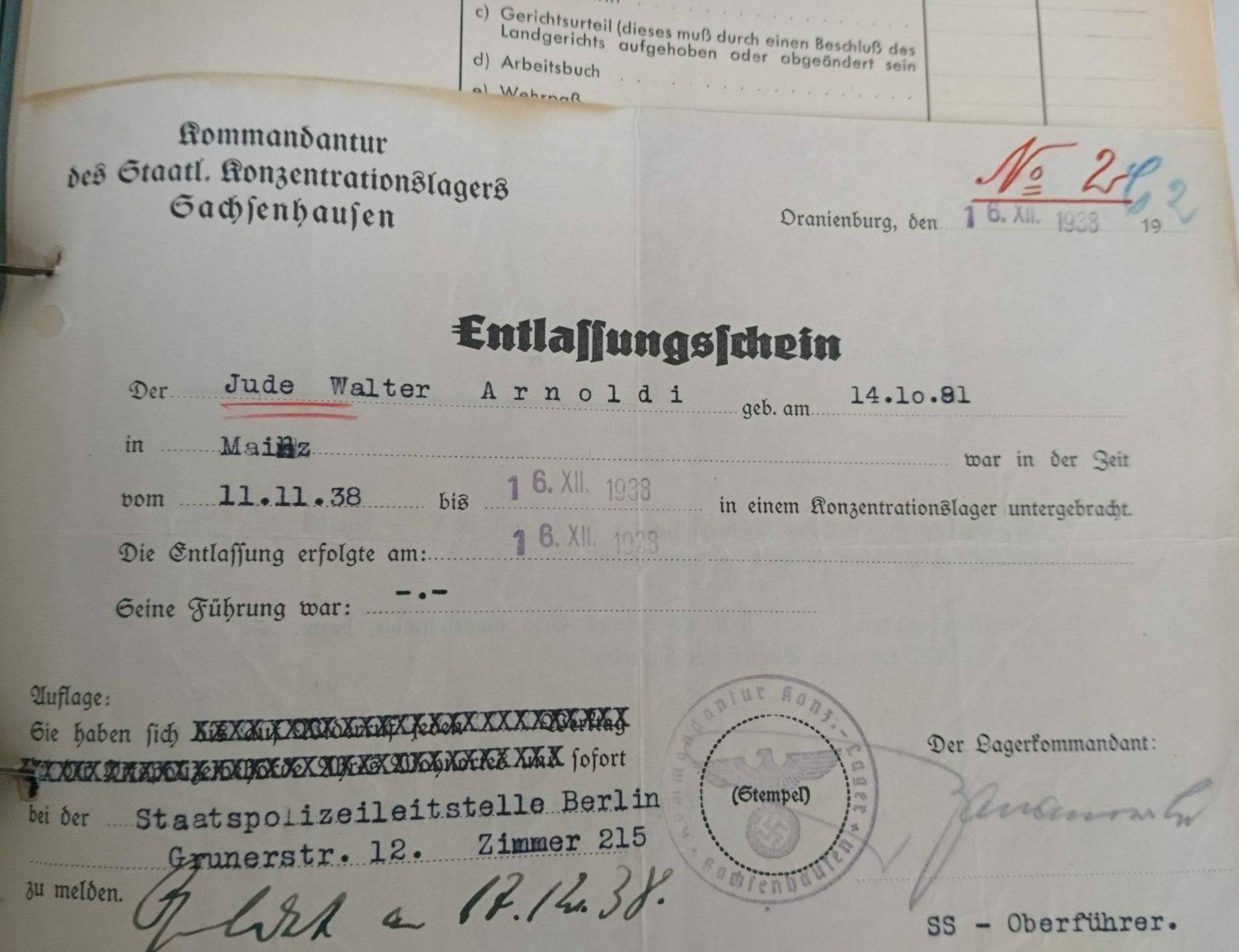

Unmittelbar nach dem Pogrom am 09.11.1938 wurde Arnoldi bis zum 16.12.1938 im Konzentrationslager Sachsenhausen inhaftiert. Er war zu Zwangsarbeit verurteilt, zog sich eine schwere Erkrankung zu und musste nach der Entlassung aus dem Konzentrationslager mehrere Wochen stationär im Berliner Martin-Luther-Krankenhaus behandelt werden. Während dieser Zeit wurde er von dem Internisten Fritz Munk betreut.

Flucht nach Dänemark 1939 und nach Schweden

Auf Drängen der 20-jährigen Tochter Elisabeth und mit großzügiger Hilfe dänischer Freunde floh die Familie Arnoldi im März 1939 nach Kopenhagen. Gesundheitlich beeinträchtigt konnte der 57-jährige Arnoldi zeitweise im dortigen Rigshospitalet nachgeordnete Tätigkeiten als wissenschaftliche Hilfskraft und als Archivar in der Klinik für Psychiatrie sowie in der Medizinischen Poliklinik übernehmen.

Seit April 1940 stand Dänemark unter deutscher Besatzung. 1943 kam es dort zur offenen Verfolgung und zur Verhaftung von Juden. Gewarnt durch dänische Unterstützer konnten Arnoldi und seine Familie rechtzeitig nach Schweden fliehen. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges kehrte er nach Dänemark zurück und lebte bis 1960 in Kopenhagen. Der bei Kriegsende 64-jährige Arnoldi hatte keine Möglichkeiten mehr, seine frühere Arbeit wieder aufzunehmen.

Walter Arnoldi starb 78-jährig im Januar 1960 in Kopenhagen. Seine Grabstätte befindet sich auf dem Urnenfeld des Bispebjerg-Friedhofs Kopenhagen.

Danksagung

Klavs Holm, dem Enkelsohn Walter Arnoldis, danke ich herzlich und in besonderer Weise für die Kontakte, den Gedankenaustausch und die Überlassung der von ihm 2020/21 verfassten unveröffentlichten Familiengeschichte Arnoldi-Holm.

Axel Bargherr, Pastor der deutsch-reformierten Gemeinde Kopenhagen, und Jørgen Peter Volt gebührt Dank für ihre Hinweise und für die Kontaktvermittlung zur Familie Elisabeth Holms, der Tochter Walter und Martha D. Arnoldis.

Quellen und Literatur

zu den Quellen