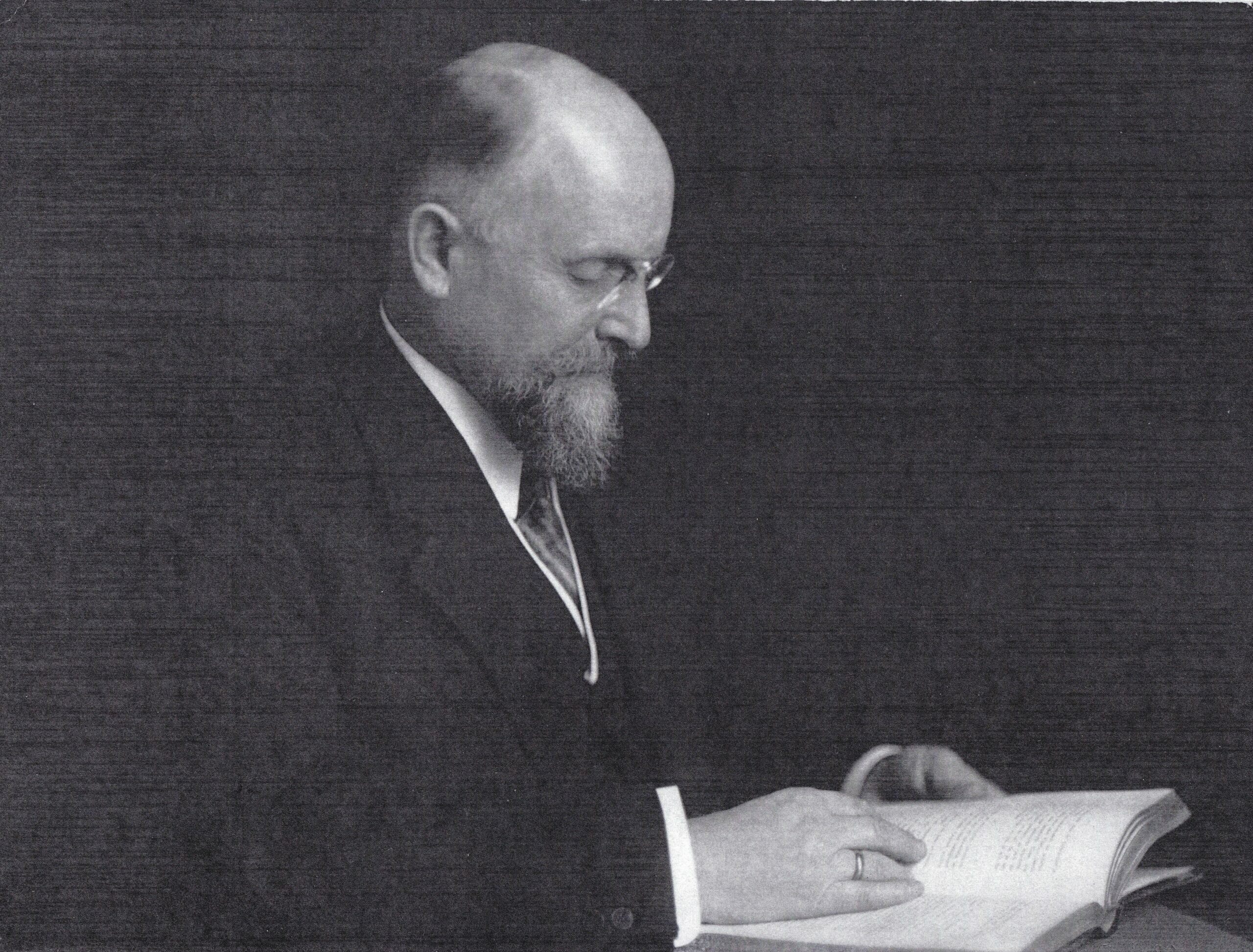

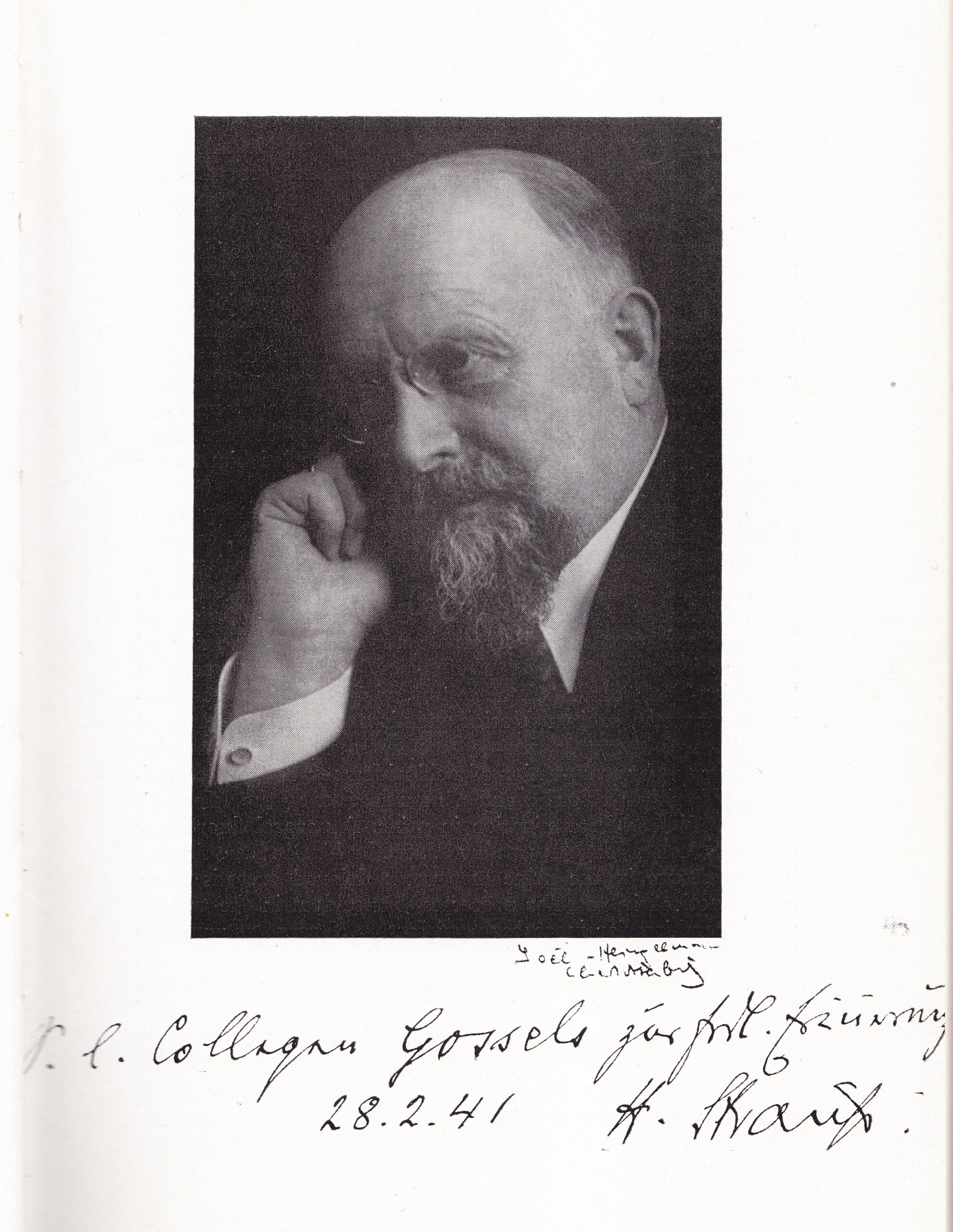

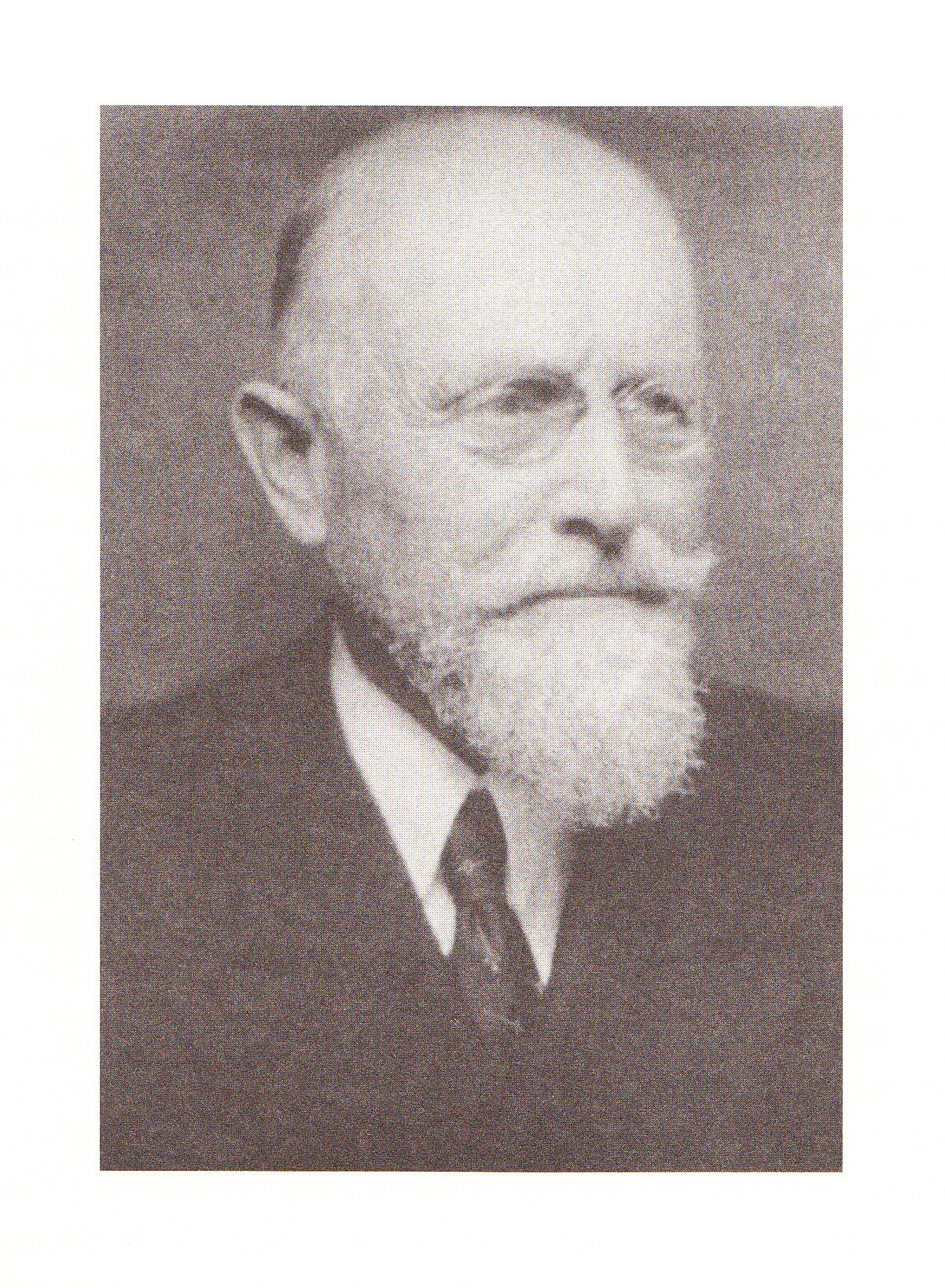

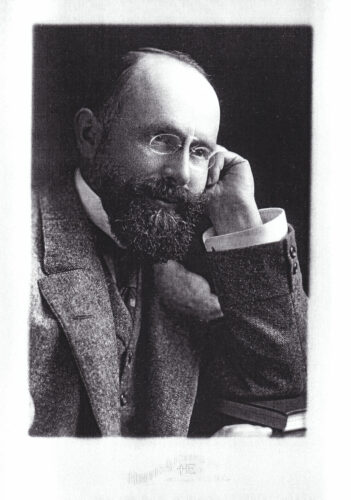

Prof. Dr. med. Hermann Strauß

- 28.04.1868, Heilbronn

- 17.10.1944, Ghetto Theresienstadt/Terezín, Tschechien

- Mitglied seit 1925

- Deportiert im Jahre 1942

- Berlin

- Facharzt für Magen-, Darm- und Stoffwechselkrankheiten

Hermann Strauß wurde 1868 in Heilbronn als Sohn des Kaufmanns Heinrich Strauß und seiner Ehefrau Röschen, geb. Oppenheimer, geboren. Strauß erhielt seit seinem fünften Lebensjahr Privatunterricht, besuchte die Elementarschule und danach das Karlsgymnasium (heute Theodor Heuss Gymnasium) in Heilbronn, das er 1886 mit dem Abitur abschloss.

Ausbildung und Wirkungsstätte

Strauß studierte in Würzburg und nach dem Physikum in Berlin Medizin. Während des Studiums in Berlin knüpfte er erste Kontakte zu Hermann Senator, dem Ärztlichen Leiter der III. Medizinischen Universitätsklinik der Charité. Carl Anton Ewalds Kurs über Verdauungskrankheiten hinterließ bei Strauß einen nachhaltigen Eindruck. Im August 1890 wurde er an der Berliner Universität mit der Arbeit „250 Fälle von Rechts- und Linksseitiger Hemiplegie, ein Beitrag zur Frage der functionellen Verschiedenheit beider Hemisphaeren“ promoviert, die er bei dem Neurologen Emanuel Mendel angefertigt hatte.

In Berlin heiratete Hermann Strauß Elsa Isaac, die Tochter des Fabrikanten Julius Isaac und seiner Ehefrau Helene, geborene Simon, die die Schwester des Berliner Mäzens James Simon war. Elsa Strauß engagierte sich nach einem USA Besuch in Berlin intensiv in der Krankenhausfürsorge.

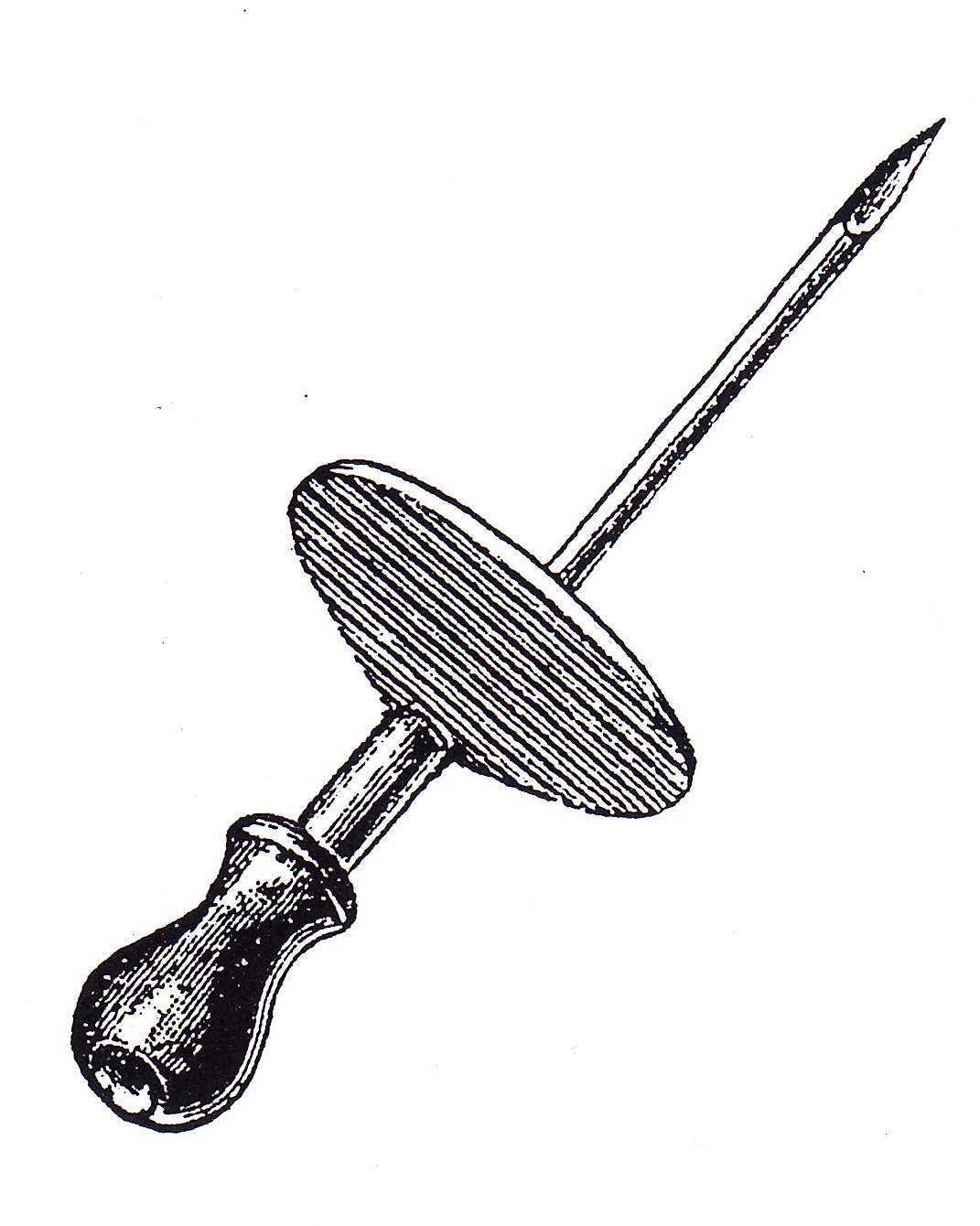

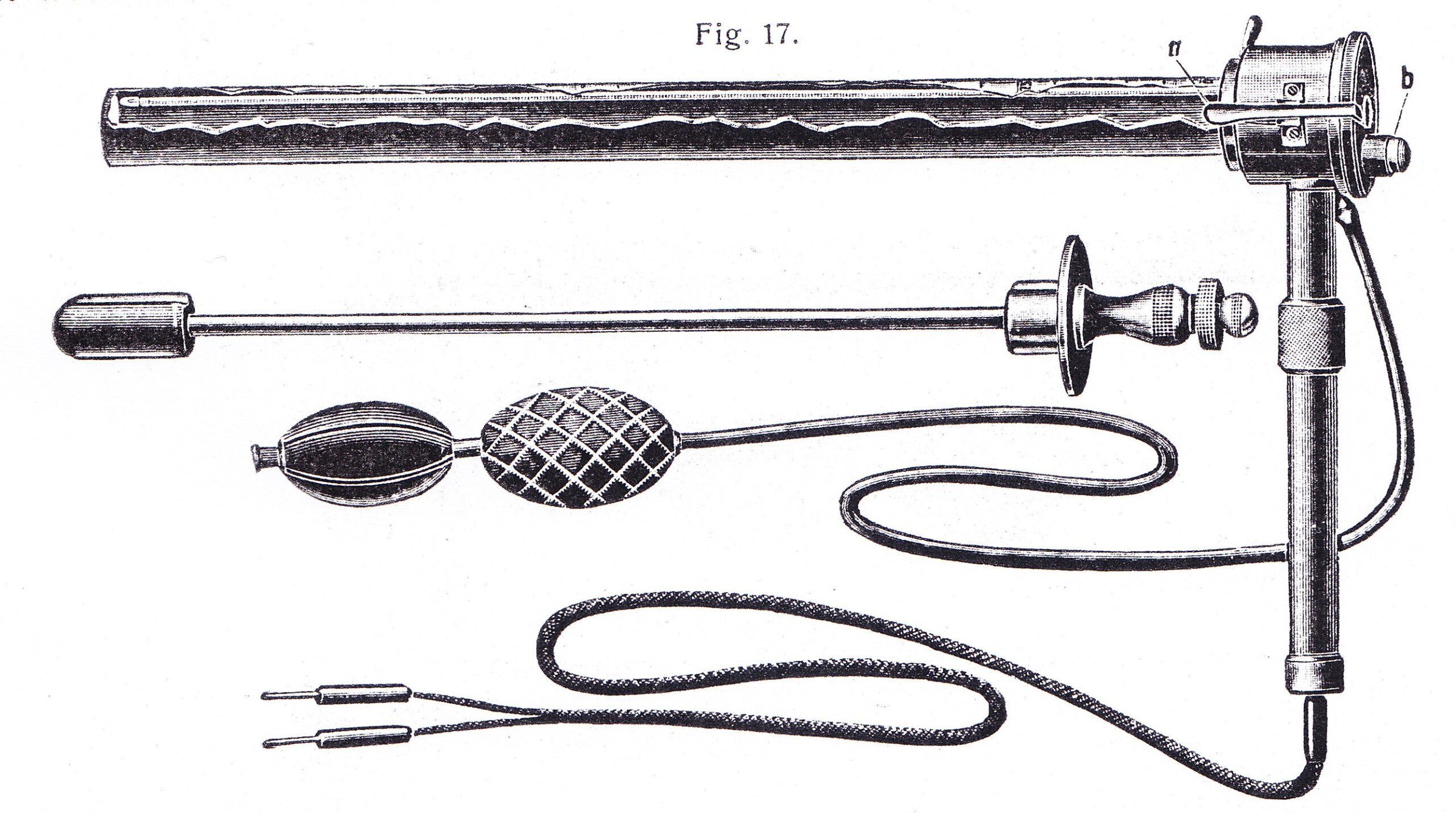

Nach dem Staatsexamen und kurzer Tätigkeit in der Poliklinik für Neurologie an der Charité begann Strauß seine internistische Ausbildung bei Carl Anton Ewald im Berliner Kaiserin-Augusta-Hospital. Hier entstanden seine ersten Arbeiten zur Verdauungsphysiologie des Magens. Von 1893 bis 1895 war er bei Franz Riegel, einem ausgewiesenen Magenspezialisten jener Zeit, an der Medizinischen Universitätsklinik in Gießen tätig. Zum 01.07.1895 kehrte Strauß nach Berlin zurück und arbeitete bis 1905 als Assistent und Oberarzt bei Hermann Senator an der III. Medizinischen Klinik und Poliklinik der Berliner Charité. Wissenschaftlich war Strauß außerordentlich produktiv. Er beschäftigte sich vor allem mit Funktionsprüfungen der Niere und der Leber sowie mit Stoffwechselerkrankungen. In diese Zeit fallen seine Untersuchungen zur Nierenfunktionsdiagnostik durch die Reststickstoffbestimmung im Blut, seine Einführung der kochsalzarmen Diät in die Praxis, die Beschreibung und Einführung der Strauß-Kanüle zur unkomplizierten venösen Blutentnahme, die technische Weiterentwicklung der Recto-Sigmoidoskopie und die Vorstellung der Laevuloseprobe als Leberfunktionstest. Später widmete er sich dem Diabetes mellitus, der diätetischen Therapie und dem Einsatz des Insulins.

Mit der Strauß-Kanüle schuf er 1898 die Voraussetzung für die späteren „massenhaften“ laborchemischen Blutanalysen und die Basis für einfache venöse Zugänge zur Infusionstherapie. Das in der Berliner Klinischen Wochenschrift 1903 vorgestellte Strauß’sche Rekto-Sigmoidoskop mit der neuen Möglichkeit der Luftinsufflation stellte eine wichtige Innovation zur Diagnostik der Enddarmerkrankungen dar.

Am 25.05.1897 wurde Strauß an der Medizinischen Fakultät der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin (heute Humboldt-Universität zu Berlin) mit seinen Arbeiten „Über die Bedeutung der functionellen Diagnostik für die Therapie der Magenkrankheiten“ für das Fach Innere Medizin habilitiert. Im September 1902 wurde er an der Berliner Universität zum außerordentlichen Professor ernannt. Nach einer Zwischenstation mit eigener Praxis, Poliklinik und einer kleinen Privatklinik trat Hermann Strauß am 03.02.1910 die Stelle des Leitenden Arztes der Abteilung für Innere Medizin am Jüdischen Krankenhaus in Berlin-Mitte in der Auguststraße an. Strauß strukturierte die Abteilung grundlegend neu, entwickelte sie weiter und nahm sehr aktiv an der Planung und Gestaltung des Neubaus des Jüdischen Krankenhauses teil, das im Sommer 1914 im Stadtteil Wedding (heutige Heinz-Galinski-Straße 1) eröffnet wurde.

Wie viele seiner Mitbürger verhielt sich Strauß zu Beginn des Ersten Weltkrieges patriotisch und loyal gegenüber dem Kaiser. Er stellte sich ohne Zögern dem Militär zur Verfügung, richtete ein Sonderlazarett für Magen- und Darmkranke ein und war konsiliarisch für andere Lazarette tätig. 1917/18 formulierte er für das Kriegsministerium Grundsätze zur Behandlung, Versorgung und Begutachtung der „Kriegs-Nierenkranken“ und publizierte eine Schrift über „Magenkrankheiten durch Kriegseinwirkungen“.

Die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg war für Strauß geprägt durch das Bemühen, seine wissenschaftlichen Arbeiten trotz vielfacher finanzieller Engpässe und Limitationen fortzusetzen sowie seine ärztlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Auswertung der in der Klinik gesammelten Erfahrungen und Ergebnisse anzuregen. Er selbst publizierte vielfältig, war seit 1910 Mitherausgeber des „Archivs für Verdauungs-Krankheiten“ und gab selbst in der Nachfolge von Albert Albu die „Sammlung zwangloser Abhandlungen aus dem Gebiete der Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten“ heraus.

1933 bis 1942

Strauß erlebte, wie seit dem Frühjahr 1933 „der Begriff der Collegialität an den Begriff der Rasse“ gebunden war. So formulierte er seine Erfahrungen in seinen autobiographischen Notizen. Strauß war der designierte Vorsitzende der XII. Tagung der (D)GVS für den September 1933. Er hatte das Kongressprogramm detailliert und vollständig vorbereitet. Der Vorstand der Fachgesellschaft sah sich am 29.04.1933 unter dem Druck der Nationalsozialisten gezwungen, zurückzutreten, da die jüdischen Ärztinnen und Ärzte sich aufgefordert sahen, aus den Medizinischen Fachgesellschaften „als fremdrassig auszutreten“ wie Strauß im Rückblick schrieb. Im April 1933 waren fünf der sechs Vorstandsmitglieder der Fachgesellschaft nach der NS-Terminologie „nicht-arisch“. Der Kongress 1933 fiel aus und wurde 1934 gemeinsam mit dem Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin durchgeführt. Den Vorsitz der (D)GVS übernahm vorübergehend Carl Hegler, Hamburg. Die Fachgesellschaft wurde durch die Initiative einzelner Mitglieder vor der Auflösung bewahrt.

Hermann Strauß arbeitete bis 1942 als Ärztlicher Leiter der Abteilung für Innere Medizin am Jüdischen Krankenhaus in Berlin. Möglichkeiten zur Flucht aus Deutschland nahm er nicht wahr. Er beteiligte sich an einem Hilfskomitee jüdischer Mediziner, das auswanderungsbereite Ärzte unterstütze und auf die Tätigkeit im Ausland vorbereiten wollte. Im Juli 1933 wurden Mitglieder dieses Komitees, auch Hermann Strauß, über mehrere Tage inhaftiert. 1934 wurde ihm die Lehrbefugnis an der Berliner Universität entzogen. In den Folgejahren erlebte Strauß die zunehmende Entrechtung, Demütigung und Verfolgung der Juden in Deutschland.

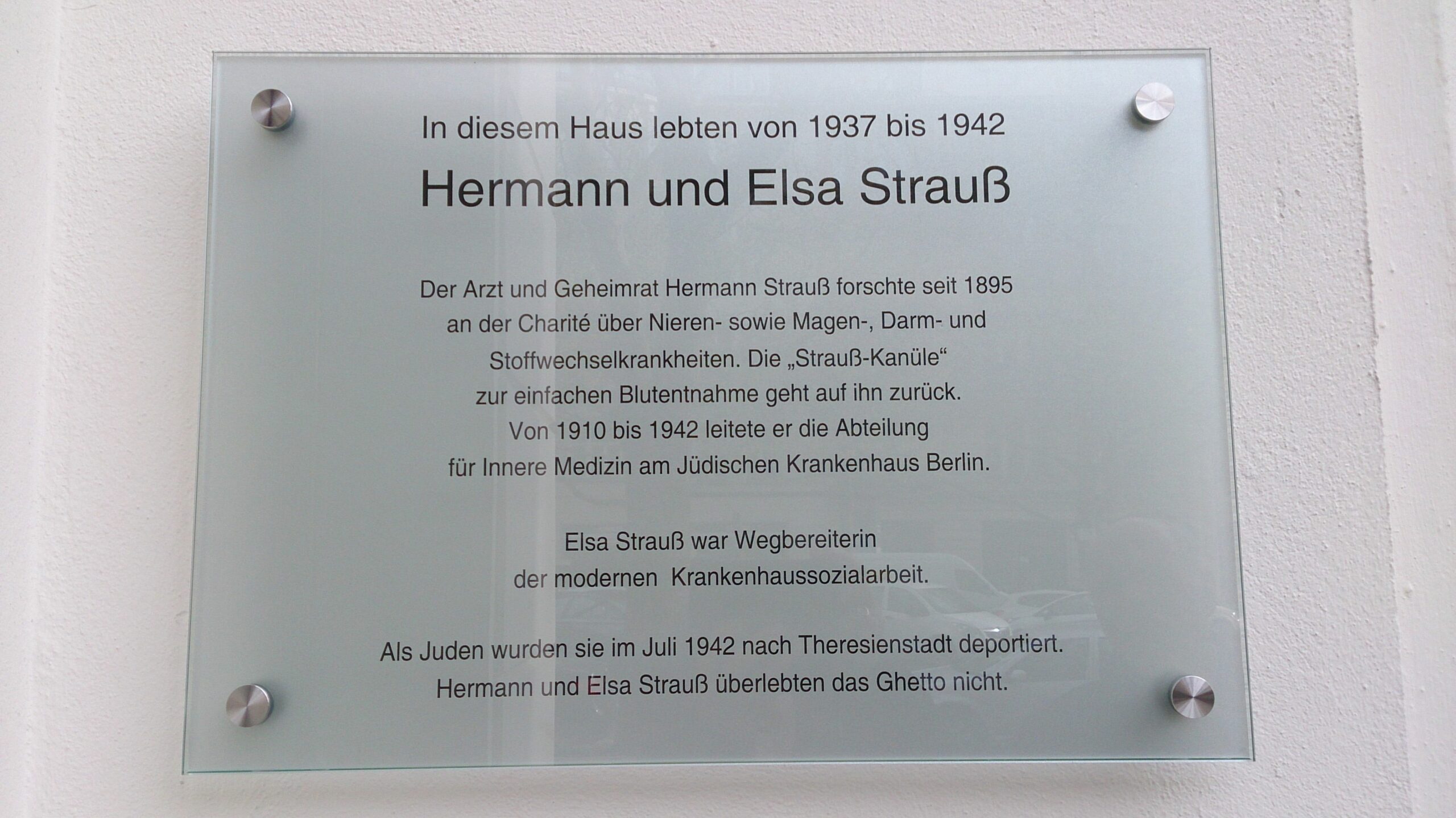

Deportation in das Ghetto Theresienstadt/Terezín 1942

Durch Verfügung der Gestapo wurde Ende Juli 1942 das gesamte Vermögen von Hermann und Elsa Strauß vom Oberfinanzpräsidenten Berlin eingezogen. Das Ehepaar musste sich am 29.07.1942 im Deportationssammellager in der Berliner Großen Hamburger Straße 26 einfinden. Zwei Tage später wurden sie in das Ghetto Theresienstadt deportiert (34. Alterstransport, 31.07.1942). Strauß gehörte seit dem 01.10.1942 dem „Ältestenrat“ im Ghetto an und war im Gesundheitswesen des Ghettos tätig. Er organisierte regelmäßige Vorträge zu medizinischen Themen für die sehr große Zahl der im Ghetto inhaftierten Ärztinnen und Ärzte, half, wo es ihm möglich war und betätigte sich konsiliarisch.

Hermann Strauß starb 78-jährig am 17.10.1944 im Ghetto Theresienstadt an den Folgen eines Herzinfarktes. Seine Ehefrau Elsa erlebte im Mai 1945 die Befreiung des Ghettos. Sie starb, bevor sie das Ghetto verlassen konnte, im Juni 1945 an den Folgen der Haft. Elsa Strauß‘ Grabstätte befindet sich auf dem großen jüdischen Friedhof in Theresienstadt.

Hermann Strauß verlor seinen Bruder, Dr. med. Josef Strauß, Facharzt für Magen-Darm-Krankheiten in Frankfurt am Main, und seine Schwester Eva Edel, Berlin, die beide ebenfalls nach Theresienstadt deportiert worden waren und im Herbst 1942 im Ghetto starben.

Hermann und Elsa Strauß’ Tochter Edith floh 1939 nach England. Sie starb 1975 in London. Der Sohn, Dr. jur. Walter Strauß, überlebte den Holocaust und war von 1949 bis 1963 einflussreicher Staatssekretär im Bundesjustizministerium.

Danksagung

Frau Irene Hallmann-Strauß gebührt besonderer, außerordentlich großer Dank für viele gemeinsame Gespräche seit 2009 und für die Überlassung sämtlicher Dokumente aus dem Archiv der Familie Strauß.

Quellen und Literatur

zu den Quellen