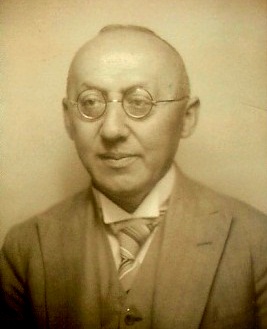

Dr. med. Kurt Pollack

- 18.07.1879, Breslau/heute Wrocław, Polen

- 14.01.1945, Konzentrationslager Bergen-Belsen

- Mitglied seit 1926

- Breslau

- Facharzt für Innere Medizin

„Ich, Kurt Pollack, wurde am 18. Juli 1879 zu Breslau als Sohn des Kaufmanns Max Pollack und seiner Ehefrau Klara, geborene Kantorowicz geboren. Meinen Schulunterricht erhielt ich in Breslau am König Wilhelms-Gymnasium, in welches ich Ostern 1885 eintrat, um es Ostern 1897 mit dem Zeugnis der Reife zu verlassen. Ich widmete mich dem Studium der Medizin, zunächst in Freiburg i. B. (ein Semester), seit Michaelis 1897 an der Universität Breslau. Die ärztliche Vorprüfung bestand ich Ostern 1899 in Breslau, das ärztliche Staatsexamen beendete ich daselbst am 7. Februar 1902 und erhielt die Approbation als Arzt unter dem Datum des 20. Februar 1902“, so Kurt Pollack im Lebenslauf seiner Dissertationsschrift.

Ausbildungs- und Wirkungsstätte

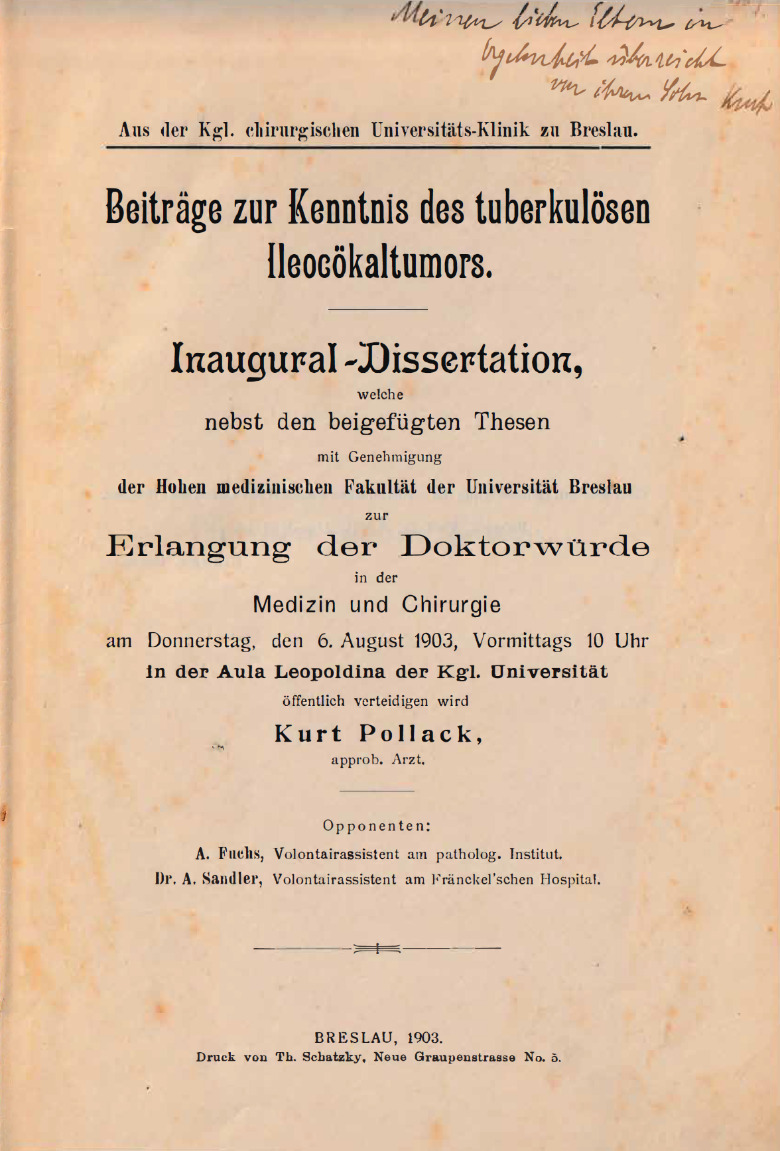

Im August 1903 wurde er an der Breslauer Universität mit der Arbeit „Beiträge zur Kenntnis des tuberkulösen Ileocöcaltumors“ cum laude promoviert. Die Arbeit hatte er in der Chirurgischen Universitätsklinik (Leiter Johann von Mikulicz-Radecki) angefertigt. Betreuer seiner Arbeit war der später in Berlin tätige Begründer der Pankreaschirurgie Walther Kausch.

In der Folgezeit bildete sich Kurt Pollack in der Medizinischen Klinik des Städtischen Krankenhauses Stettin bei Ernst Neisser für das Fachgebiet Innere Medizin weiter. Gemeinsam mit Neisser publizierte Kurt Pollack zu einer neuen diagnostsichen Methode zur Liquorgewinnung.

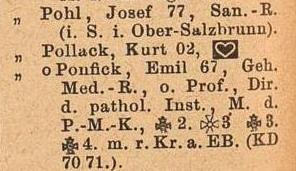

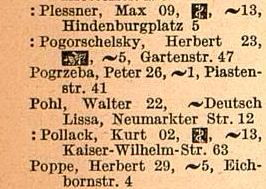

1910 ist er erstmals im Reichsmedizinalkalender als niedergelassener Arzt für Innere Krankheiten in Breslau genannt. Hier wird er bis zu seiner Flucht aus Deutschland im Sommer 1938 praktizieren. Als erster der in Breslau niedergelassenen Ärzte verfügte er über ein Röntgengerät, das sein diagnostisches Spektrum wesentlich erweiterte.

Am Ersten Weltkrieg nahm Kurt Pollack aktiv als Sanitätsoffizier teil.

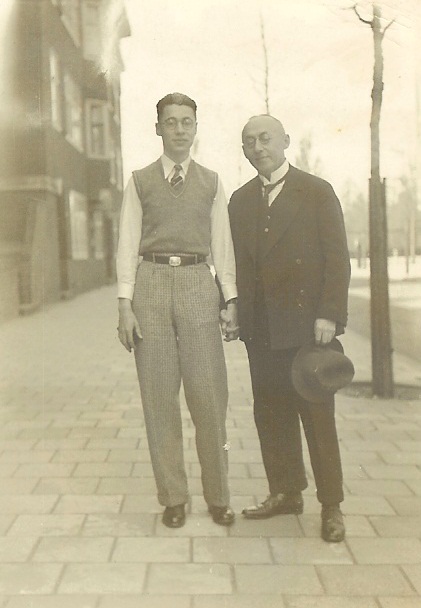

Im März 1917 heiratete er in Berlin die aus den Niederlanden stammende, 1891 geborene Gertrud Simons, die als Krankenschwester beim Roten Kreuz tätig war. 1918 wurde der Sohn Franz Max, 1922 der Sohn Fritz Gerhard Pollack geboren.

Nach 1933

Seit dem Frühjahr 1933 war die Familie Pollack antijüdischen Maßnahmen ausgesetzt. Der älteste Sohn Franz Max Pollack wurde im Frühjahr 1934 zum weiteren Schulbesuch und zur Ausbildung nach Holland geschickt. Er lebte zunächst für vier Jahre in Amsterdam. Danach wechselte er nach Hengelo. Im Juli 1938 folgten Kurt Pollack, seine Ehefrau Gertrud Pollack-Simons und der jüngere Sohn Fritz ebenfalls in die Niederlande. Sie fanden zunächst eine Unterkunft in Leiden.

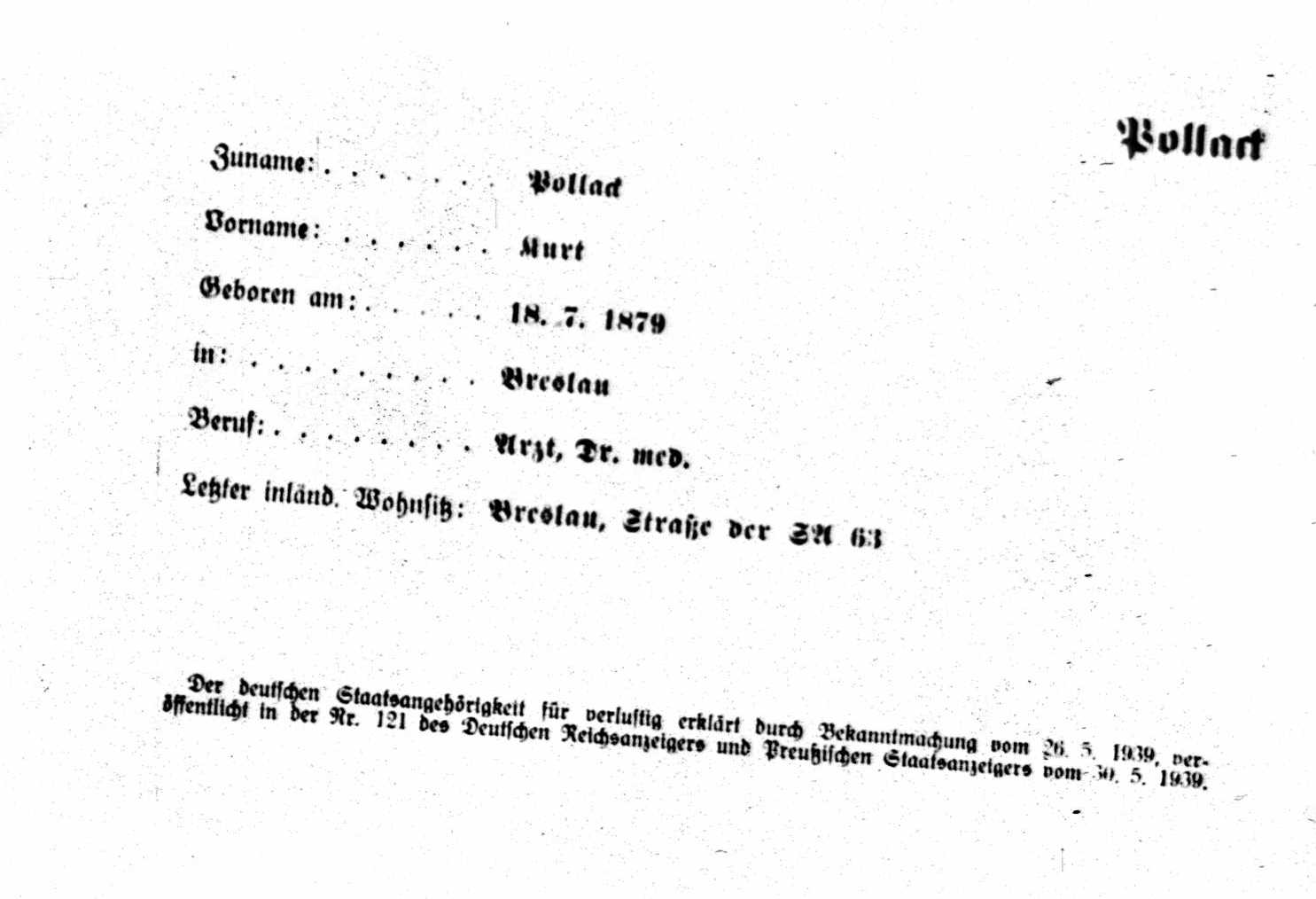

Im Mai 1939 wurde der Famile die deutsche Staatsangehörigkeit entzogen. Am 08.10.1940 mußten Kurt, Gertrud und der Sohn Fritz Pollack nach Enschede wechseln. In den Niederlanden erhielt der 60-jährige Kurt Pollack keine Lizenz für eine ärztliche Tätigkeit. Seit dem 03.05.1942 mußten die Jüdinnen und Juden in den Niederlanden als „Erkennungszeichen“ den sechszackigen Davidstern mit dem Wort „Jude“ in der Mitte tragen.

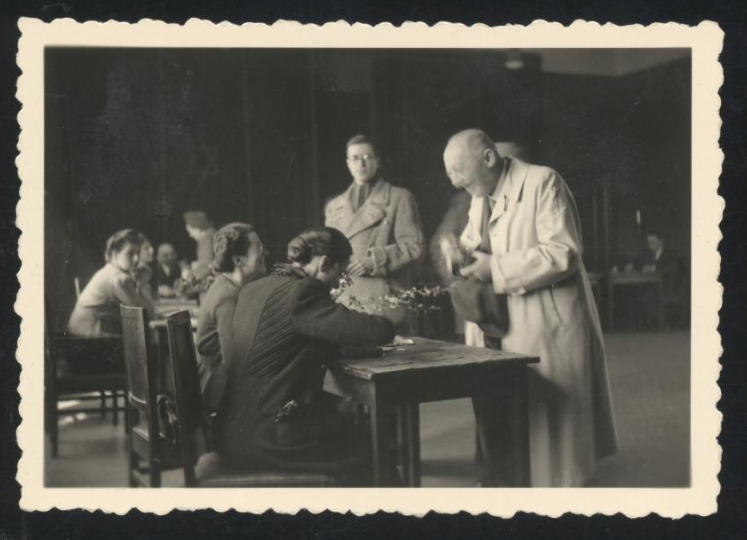

Kurt und Gertrud Pollack wurden im April 1943 im Lager Westerbork inhaftiert. Im Lager war Kurt Pollack vorübergehend als Arzt tätig. Der Sohn Fritz Pollack wurde ebenfalls in Westerbork inhaftiert und am 11.01.1944 in das Konzentrationslager Bergen-Belsen deportiert. Einen Monat später, am 15.02.1944, wurden auch Kurt und Gertrud Pollack nach Bergen-Belsen deportiert. Kurt Pollack starb am 14.01.1945 unter den katastrophalen Bedingungen des KZ an den Folgen von Hunger und Krankheit.

Gertrud Pollack-Simons wurde am 10.04.1945 aus dem Konzentrationslager Bergen-Belsen mit dem „Zug der Verlorenen“ („Verlorener Zug“) unter schlimmsten Bedingungen in den Osten deportiert. Der Zug wurde bei Tröbitz, Niederlausitz, am 23.04.1945 von sowjetischen Soldaten befreit. Noch bevor die schwerst erkrankte Gertrud Pollack-Simons aus dem Zug evakuiert werden konnte, starb sie 54-jährig am 25.04.1945. Sie wurde zunächst in einem Massengrab beigesetzt und 1951 an jenen Ort in Tröbitz umgebettet, an dem sich heute eine Gedenkstätte befindet.

Der Sohn Fritz Pollack befand sich wie seine Mutter im April 1945 in dem „Zug der Verlorenen“ und erlebte die Befreiung am 23.04.1945 aus dem Zug in den Osten. Fritz Pollack überlebte die unvorstellbaren Strapazen. Er wurde in einem Krankenhaus in Leipzig behandelt und konnte danach nach Holland zurückkehren. 1950 heiratete er Elly Boasson. Später übersiedelte das Ehepaar nach Israel, wo Fritz Pollack 2007 85-jährig starb.

Der ältere Sohn Franz Max Pollack wurde im September 1941 aus Hengelo in das Konzentrationslager Mauthausen deportiert. Dort wurde er, 23-jährig, ermordet.

Seit Januar 2023 erinnern in Leiden, Niederlande, im Rijnsburgerweg 163 , zwei Stolpersteine an Kurt und Gertrud Pollack. Zu Erinnerung an den Sohn Franz Pollack wurde 2020 ein Stolperstein in Hengelo verlegt.

Danksagung

Den Enkeltöchtern Kurt und Gertrud Pollacks, Ruthy Birger und Aliza Melumad, Israel, gebührt größter Dank für ihre umfangreiche Unterstützung bei der Erstellung dieser biographischen Skizze sowie für die Überlassung vieler Fotografien und Dokumente aus ihrem Privatbesitz. Ohne ihre Hilfe hätte diese Biographie-Seite für Kurt Pollack nicht entstehen können.

Quellen und Literatur

zu den Quellen