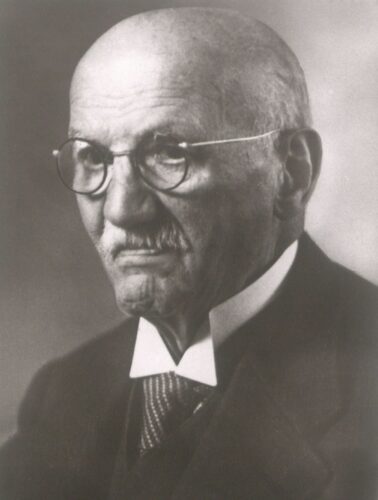

Prof. Dr. med. Siegfried Samuel Korach

- 30.06.1855, Posen/ Posznan, Polen

- 01.07.1943, Ghetto Theresienstadt/ Terezín, Tschechien

- Mitglied seit 1925

- Deportiert im Jahre 1943

- Hamburg

- Facharzt für Innere Medizin

Siegfried Korach wurde 1855 im früheren Posen/Posznan als Sohn des Arztes Dr. med. Isaac Korach und seiner Ehefrau Caecilie, geb. Jaffé, geboren.

Ausbildung und Wirkungsstätte

Korach studierte in Berlin und Breslau/Wrocław Medizin. In Breslau/Wrocław legte er 1878 das Staatsexamen ab und wurde im gleichen Jahr mit der Arbeit „Ueber die Entbindung nach Perforation des Schädels“ promoviert. Seine internistische Ausbildung absolvierte er im Jüdischen Krankenhaus in Köln sowie in der Medizinischen Abteilung des Cölner Bürgerhospitals. 1882 wechselte er als Assistenzarzt an das Israelitische Krankenhaus in Hamburg und arbeitete zusammen mit dem dortigen Chirurgen Heinrich Leisrink.

1886 wurde Korach mit der Leitung der Abteilung für Innere Medizin am Israelitischen Krankenhaus in Hamburg betraut. Korach und der Chirurg Albert Alsberg waren über mehrere Jahrzehnte die prägenden Persönlichkeiten dieser Hamburger Institution.

Klinisch und publizistisch beschäftigte sich Korach mit Infektionskrankheiten, insbesondere mit der Tuberkulose. Während der Hamburger Choleraepidemie 1892 hatte Korach eine Vielzahl von Patienten zu betreuen und engagierte sich umfassend bei der Bekämpfung der Epidemie.

1902 unterstützte er die Gründung des Israelitischen Schwesternheims in Hamburg und setzte sich tatkräftig für die Einrichtung einer eigenen jüdischen Schwesternschule ein, die 1908 die staatliche Anerkennung erhielt. Er unterrichtete regelmäßig an dieser Schule und wurde vom Hamburger Senat als Mitglied der staatlichen Prüfungskommission ernannt.

Während des Ersten Weltkriegs leitete er ein Reservelazarett mit 60 Betten innerhalb des Israelitischen Krankenhauses.

Auf Vorschlag Bernhard Nochts verlieh der Hamburger Senat Korach in Würdigung seiner Verdienste den Professorentitel.

Korach nahm regelmäßig bis 1932 an den Kongressen der (D)GVS ebenso teil wie an jenen der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin.

Nach 1933

Nach Beginn der NS-Diktatur war er der zunehmenden Entrechtung und Demütigung der Juden ausgesetzt. Seine Mitgliedschaft in der staatlichen Prüfungskommission für die Schwesternausbildung wurde ihm im Frühjahr 1933 entzogen. Dennoch setzte er sich – seit 1930 im Ruhestand lebend – unermüdlich gegen viele Widerstände für den Erhalt des Israelitischen Schwesternheims in Hamburg und der jüdischen Krankenpflegeschule ein. Über mehrere Jahrzehnte betreute er ärztlich das Jüdische Siechenheim sowie die Pflegestätte Schäferkampsallee 29 und das Altenhaus der Deutsch-Israelitischen Gemeinde in der Sedanstraße 23.

Die NS-Behörden entzogen ihm am 30.09.1938 die Approbation. Im gleichen Jahr stellten sie Korachs Vermögen unter eine sogenannte Sicherungsanordnung. Er selbst, seine Ehefrau und eine Hausangestellte konnten lediglich über ein zugestandenes begrenztes monatliches „Haushaltsgeld“ von 900 RM verfügen, das 1943 nochmals gekürzt wurde.

Deportation nach Theresienstadt/Terezin

Am 25.06.1943 (Transport VI/8) wurde der 88-jährige nahezu erblindete Siegfried Korach nach Theresienstadt deportiert. Im Ghetto wurde er in der „geschlossenen Fürsorge“ im Siechenheim L 206 untergebracht.

Siegfried Korach starb im Ghetto am Morgen des 01.07.1943. Als Todesursache wurden „Altersschwäche und Marasmus“ angegeben. Die Todesfallanzeige für Siegfied Korach ist unter anderem von Dr. Max Bergmann, dem früheren Leiter des Jüdischen Krankenhauses Hannover unterschrieben, der ebenfalls im Ghetto Theresienstadt inhaftiert war und im Herbst 1944 in Auschwitz ermordet wurde.

Korachs Wohnungseinrichtung sowie seine umfangreiche Bibliothek ließen die NS-Behörden 1944 versteigern.

Quellen und Literatur

zu den Quellen