Prof. Dr. med. Heinrich Rosin

- Berlin, 28.08.1863

- Berlin, 23.10.1934

- Member since 1925

- Berlin

- Specialist in internal medicine

Heinrich Rosin was born in Berlin in 1863 as the son of the educator and religious philosopher Dr. phil. David Rosin and his wife Emma, née Meyer. His father David Rosin was head of the religious school of the Jewish community in Berlin and moved to the Jewish theological seminary in Breslau/Wroclaw as a teacher in 1864.

Education and Places of Work

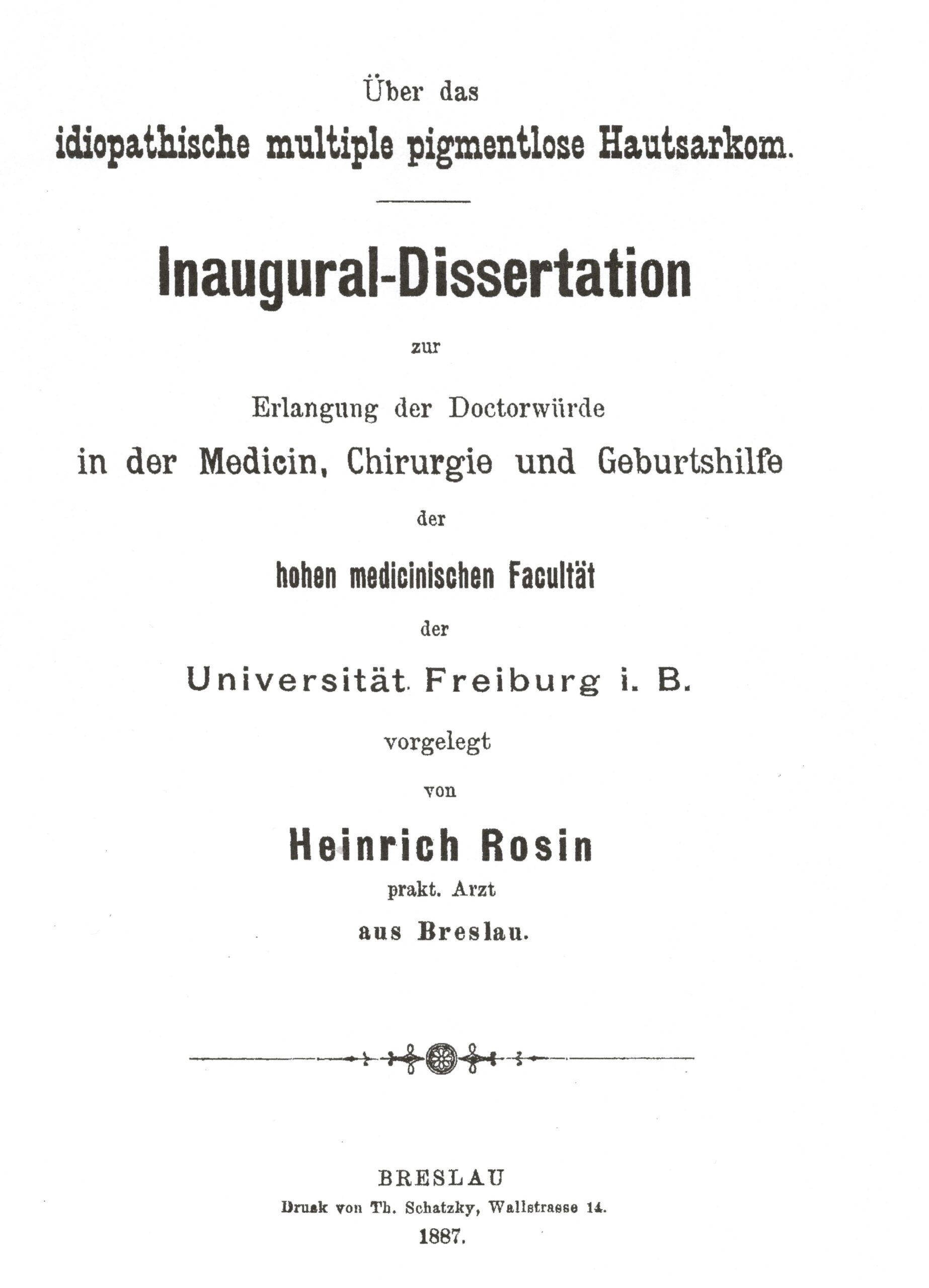

Rosin studied medicine in Breslau and Freiburg im Breisgau, where he passed the state examination in 1887. He was awarded his doctorate the same year at the University of Freiburg with the thesis “Über das idiopathische multiple pigmentlose Hautsarkom”.

After his studies, Rosin worked as an intern at the municipal Allerheiligen-Hospital in Breslau until 1892. During this period, he spent some time in England to study tuberculosis. He worked at the III Medical Clinic of the Charité in Berlin under Hermann Senator from 1892 to 1902, at the same time as Hermann Strauss, Paul Friedrich Richter, and Theodor Rosenheim. He habilitated in internal medicine at the University of Berlin in 1896 and was appointed professor (extraordinarius) in 1921. He had already been appointed “Titularprofessor” (senior lecturer) in 1902.

His scientific work focused on physiological-chemical issues, on the central nervous system, on blood diseases including haemophilia, as well as anaemia and chlorosis. The Rosin-Trousseau test for the detection of bilirubin in urine with the aid of an iodine solution is co-named after him. (Berliner Klinische Wochenschrift 1893; 30: 106 – 108).

Heinrich Rosin was one of the co-founders of the “Jüdische Blindenanstalt für Deutschland” (Jewish Institution for the Blind in Germany) and was chairman of the institution’s sponsor “Verein Jüdische Blindenanstalt” ( Association of the Jewish Institution for the Blind) from 1910.

Rosin worked together with Paul Hirsch-Mamroth in the latter’s private clinic for gastrointestinal diseases from 1924.

In addition to his medical work, Rosin was interested in cultural history and published a book on the role of the Jews in medicine in 1926.

1933

Heinrich Rosin’s licence to teach at the Friedrich Wilhelm University in Berlin was revoked on 14 September 1933 because of his “non-Aryan descent” (§ 3 of the Law for the Restoration of the Professional Civil Service of 7 April 1933).

Heinrich Rosin died in Berlin on 23 October 1934. His grave is located at the Jewish Cemetery Berlin-Weissensee.

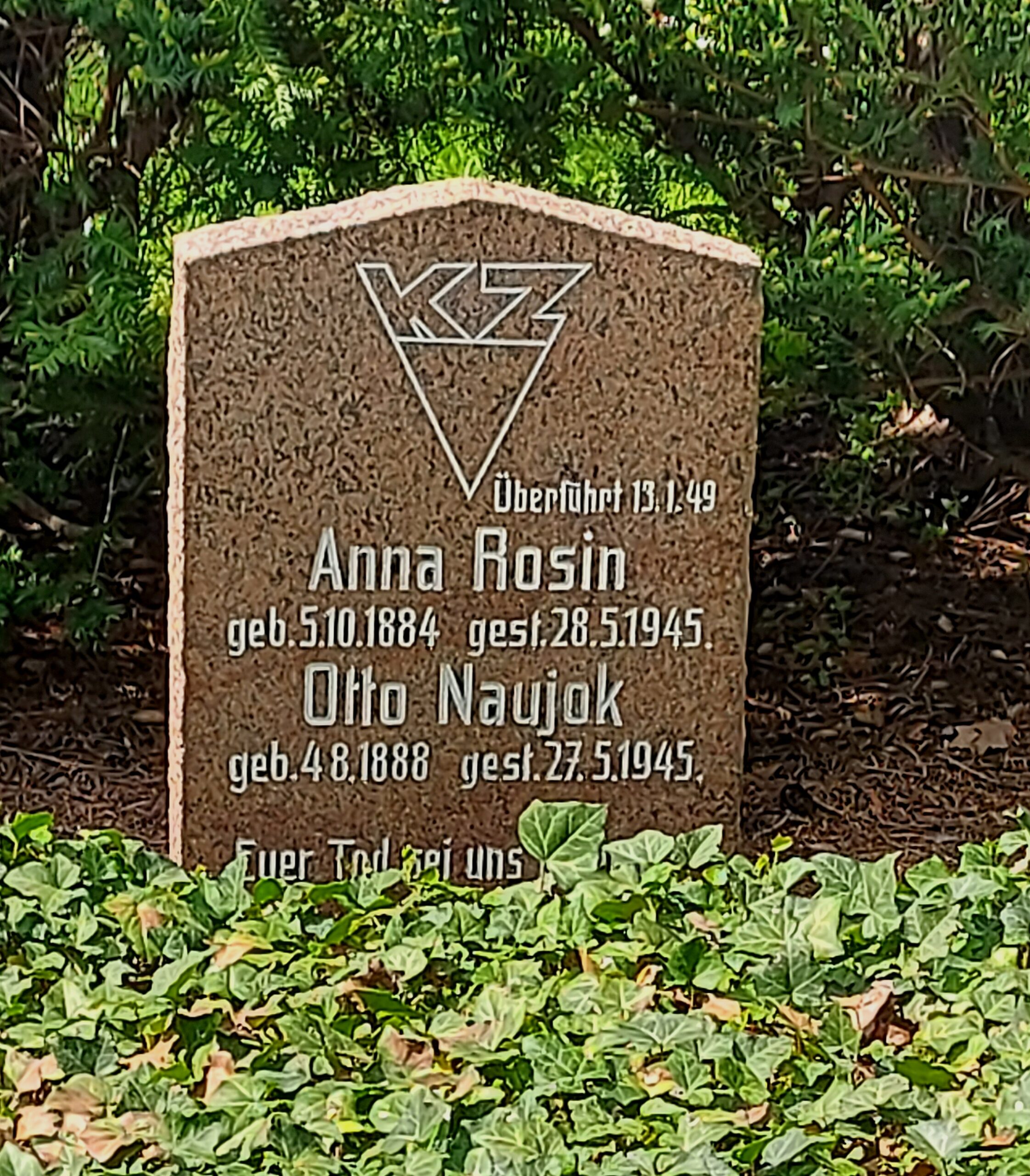

Rosin’s wife, Anna Babette Rosin, née Büchenbacher, born in Fürth on 5 October 1884, fled to the Netherlands. She was imprisoned at the Westerbork camp in 1943 and deported to the Bergen-Belsen concentration camp on 16 February 1944. Anna Rosin was one of the inmates of the “lost train”, which travelled east from Bergen-Belsen on 10 April 1945 and stopped 12 days later in Tröbitz, Brandenburg. The hygienic conditions on the train were catastrophic. The prisoners were liberated by Soviet soldiers on 23 April 1945. Anna Rosin died of paratyphoid fever, pneumonia and heart and circulatory weakness in Riesa on 28 May 1945. She was buried in Riesa. Her body was exhumed on 13 January 1949 and reburied at the large Jewish cemetery in Muiderberg, the Netherlands (information from the Bergen-Belsen Memorial dated 12 August 2021). There is a memorial stone at the Trinitatis cemetery in Riesa commemorating Anna Rosin. The Rosin’s son Hans David was murdered at Auschwitz in September 1942 at the age of 32. Their daughter Eva Esther survived the Holocaust in France and emigrated to the USA in 1946, where she died in California in 1997.

Acknowledgements

We would like to thank Ramona Geissler, Stadtmuseum / Stadtarchiv Riesa, for the photograph of the memorial stone for Anna Babette Rosin at the Trinitatis cemetery in Riesa. We would also like to thank Bernd Horstmann, from the Bergen-Belsen Memorial, for the information he provided in August 2021. We are grateful to Carolyn Nauman for her research and for important information on the Rosin family, on Rosin’s father David and for the photograph of Heinrich Rosin’s gravesite at the Jewish Cemetery Berlin-Weissensee.

Sources and Further Reading

Sources